Вместо вступления

Уважаемый читатель, автора предлагаемой твоему вниманию статью я знаю давно. Ещё пара лет, и ему исполнится 60. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Успел послужить в органах внутренних дел, в охранных структурах, но и плавал некоторое время, так что тема статьи выбрана им не случайно. Он – человек увлекающийся, и в интересующем его вопросе может дать фору и так называемым профессионалам. В общем, познакомьтесь с полемической статьёй нашего земляка, имя которого я не называю по его просьбе, ну а псевдоним – соответственно теме. Название статьи он дал сам, мой – подзаголовок. В тексте автора я ничего не менял, только чуть подправил орфографию и добавил изображения (Александр Полынкин)

Поводом к написанию этой статьи послужило публикация известного писателя Широкорада, а также видео на ютубе некого персонажа, который выставляет свои произведения под фишкой «Адам из Потсдама».

По мнению этих господ, вследствие ошибки инженера Туполева, некомпетентности руководства советского ВМФ, а также злого умысла Маршала Тухачевского на свет появилось изделие под названием «Торпедный катер типа Г-5». Кораблики совершенно негодные и бесполезные, которые во время войны оказались неэффективными и вообще вредными. Как человеку, имеющему в прошлом отношения к флоту, хотелось бы по этому поводу высказать своё мнение.

Первое. Претензии к инженеру Туполеву. Инженер Туполев не являлся специалистом по тактике военно-морского флота, и что ему поручили, то и сделал. Зато помимо того, что он являлся авиаконструктором, он ещё был специалистом по глиссеростроению. Он в своё время работал в организации под названием «Автодор», где, в том числе, конструировали и строили глиссеры. В послевоенное время он сконструировал уникальный глиссер-амфибию, который передвигался не только по воде, но и по болотам, льду, глубокому снегу. Эти машины много лет трудились на Севере и Дальнем Востоке.

Второе. Вредительство Маршала Тухачевского. Маршал Тухачевский если и принимал какое-то участие в принятии на вооружение этих катеров, то делал это, опираясь на мнение специалистов Военно-морского флота.

Третье. Некомпетентность руководства советского ВМФ. Тупые военморы, по мнению Широкорада и «Адама из Потсдама», скопировали идею таких катеров у англичан, которые во время гражданской войны совершили налёт на Кронштадт. Попробую объяснить ситуацию, которая складывалась на тот момент в советских ВМФ. Как писал Ленин по окончанию гражданской войны – «…Флота у нас нет. Многие корабли, которые можно было достроить или отремонтировать, были отправлены на слом». И дело не в том, как пишут многие историки, что Ленин не любил флот. По окончании гражданской войны Советская Россия лежала в разрухе, и любой паровоз или паровой буксир был важнее крейсера. На пристанях и станциях огромной страны лежали тысячи тонн грузов, без которых невозможно было функционирование народного хозяйства, и вообще, жизнь многих граждан находилась под угрозой.

Военно-морской флот - штука очень затратная, и не только в плане постройки и содержания кораблей, но и также в вопросах подготовки и содержания личного состава. Однако ряд определенных задач на приморском направлении нужно было решать. А без ВМС этого сделать не получалось. Так что наряду с ремонтом и достройкой оставшихся от Российской империи кораблей вставал вопрос о строительстве новых. Оставалось определиться, каких именно.

На решение о строительстве катеров повлиял ряд факторов. Это и материальные затраты, и состояние судостроительных верфей, и компетенция инженерно-технического персонала. Но было еще одно немаловажное обстоятельство. Это так называемая, «Молодая школа» в советских ВМС. «Молодая школа» существовала во всех флотах мира. Её последователи придерживались концепции «москитных сил», то есть, большинство задач, если не все, можно решать малыми кораблями («москитами»), без привлечения крупных. А потому они ратовали за постройку небольших кораблей. Таких, как эсминцы, миноносцы, сторожевики, подводные лодки, различные катера и морская авиация. Надо сказать, что такая концепция не была беспочвенной. Но самое главное, она нашла поддержку и понимание в широких кругах партийного и советского аппарата. Сторонники «Молодой школы» получили ключевые посты в ВМС. Так что решение о строительстве катеров было логичным и обоснованным. Теперь к вопросу, почему катера решили строить глиссирующими и малого водоизмещения.

Конечно же, не потому, что советские военморы были тупыми и некомпетентными, и ни о чем, кроме трофейных английских катеров, они не имели представления. В советских ВМС в то время было принято, по традиции, интересоваться тем, что творилось на флотах в мире, кипели дискуссии по тактике и стратегии, писались статьи и т.д, и т.п. Тип катеров определялся задачами, для которых они предназначались. Дело в том, что с момента окончания гражданской войны и практически до начала второй мировой главным и основным противником считались страны Антанты. На первом этапе, исходя из экономического состояния страны и технического оснащения вооруженных сил, была принята сугубо оборонительная доктрина. Строились оборонительные сооружения, шла интенсивная подготовка к партизанской войне. Перед немногочисленными ВМС (на название «флот» они не тянули) стояла основная задача - оборона портов совместно с другими родами войск.

Предположение, что в случае войны эскадры Антанты окажутся у Севастополя и Кронштадта, кажется господам Широкораду и «Адаму из Подсдама» полной нелепостью. И они даже, как сейчас говорят, прикалываются, хотя никаких аргументов не приводят. Дескать, всё всем и так ясно. Однако страны Антанты обладали мощным флотом, одной из задач которого и являются действия у вражеского побережья. А Севастополь и Кронштадт находятся на морском побережье. И почему кораблям Антанты там нельзя будет появляться - совершенно не понятно.

Тем более, что во время интервенции против Советской России они это проделали на всех морских театрах. Причем, не только в морских портах, но и даже умудрились провести из Месопотамии через моря и океаны речные корабли и создать мощную речную флотилию, которая действовала на Северной Двине и ее притоках. Наличие этой флотилии имело очень большое значение. Об этом, кстати, писал и г.Широкорад в книге «Великая речная война». Захваченные порты Антанта использовала для высадки экспедиционных войск, снабжения «белых» и их союзников, вывоза огромного количества материальных ценностей, эвакуации, а также для базирования флота, который контролировал побережье и прилегающую акваторию.

К факту высадки десантов прямо в порт Широкорад также относится весьма критически. Основные аргументы, которые он приводит, выглядят примерно так: «Это не модно, и вообще так сейчас никто не воюет». Вот только тупые советские военморы про это не знали и высадили в порты целый ряд десантов. Причем, сделали они это не только на всех морских театрах, но и на реках. Поэтому оборона портов имела важное значение. Она должна была осуществляться созданием так называемых минно - артиллерийских позиций. Они представляли собой минные заграждения, прикрываемые береговыми батареями, а также артиллерией кораблей. При попытке форсировать минное заграждение по противнику планировалось наносить торпедные и бомбовые удары. Опыта проведения боев на минно-артиллерийских позициях было достаточно. Такие бои велись и в первую мировую войну, и в гражданскую. И действия малых, высокоскоростных, глиссирующих катеров, могущих ходить по минным заграждениям, наносить массированные торпедные удары под прикрытием артиллерии и совместно с авиацией могли быть очень эффективными. Именно этим объясняется то, что были заказаны именно такие катера малого водоизмещения, с малой осадкой и следовательно, с малой мореходностью. В отличие, например, от немецких шнельботов, у которых была совсем другая задача. Они должны были выполнять задачи малых миноносцев, подобных тем, которые были у Германии в Первую мировую войну. Поэтому они имели немалое водоизмещение, хорошую мореходность и большую дальность хода.

Однако со временем военная доктрина СССР поменялась. Был выдвинут лозунг «Война малой кровью на чужой территории», которая предусматривала широкомасштабные наступательные действия. Значительно выросший к тому моменту ВМФ, получил задачу обеспечения приморского фланга группировки РККА. Следовательно, другую задачу получили и торпедные катера. Теперь действовать они должны были в открытом море на коммуникациях противника, хотя для этого были мало предназначены. Но это совершенно не означает, что они были совершенно бесполезны.Так почему же действия торпедных катеров были малоэффективны, причем, всех а не только Г -5?

Дело в том, что в ВМФ произошли перемены. Руководством страны был взят курс на строительство большого флота. Торпедным катерам стали уделять значительно меньше внимания. Это касалось не только проектирования и постройки новых типов катеров, но и организации взаимодействия с другими силами ВМФ. Кстати, это было не только в СССР, но и в других странах. Ну и по давней Российской традиции, война началась не так, как ее планировали. Враг оказался сильным, опытным и умелым, прекрасно знающим, что его ожидает на море, и поэтому предпринявшим ряд мер. Для боевых действий и воинских перевозок противник использовал малые корабли и суда, которые были зачастую неуязвимы для торпед. Кстати, об этом писали в журналах боевых действий как немцы, так и их союзники. К тому же, атаки производились небольшими группами катеров, обычно в составе звена и очень редко - отряда и то не полного состава. Атаки таким составом вооруженных судов с сильным охранением редко были результативными. Это, кстати, можно сказать и про действия морской авиации. И для этого был ряд причин, как субъективных, так и объективных. Например, значительное количество катеров, как и самолётов, задействовалось в обеспечении боевых действий на берегу, что имело более важное значение, так как основная война проходила на суше.

Вообще за годы войны, особенно в её начале, ВМФ передал армии огромные ресурсы, технику, вооружение, большое количество обученного личного состава. Сам же флот во время войны снабжался, в отличие от других родов войск, по остаточному принципу. Что не могло сказаться на его боевых возможностях. Также были проблемы и с организацией, управлением и с боевой подготовкой.

Но у англичан, например, с этим тоже было не всё так гладко. И они в первые годы войны с организацией катерных сил набили себе достаточно шишек. Только к концу войны они отработали и нужные типы катеров, и тактику их применения. Эта тактика заключалась в том, что они действовали сильными отрядами, в которых, помимо торпедных, были и большие торпедно-артиллерийские и артиллерийские катера, которые обеспечивали эффективную огневую поддержку. К тому же многие катера имели радары, что давало большое преимущество в ночных боях или во время плохой видимости.

И ещё - на вооружение союзников в конце войны поступили торпеды с неконтактными взрывателями, так что небольшая осадка не спасала от поражения торпедой. Наши моряки о таком не могли даже и мечтать. Но, тем не менее, так ли бесполезны были катера Г -5. Боевые операции - это не только нанесение прямого ущерба противнику, но и обеспечение действий других сил.

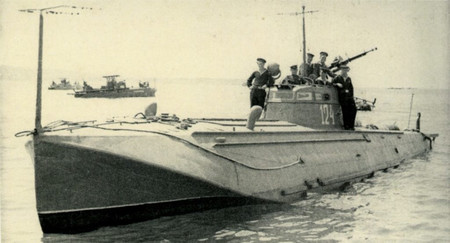

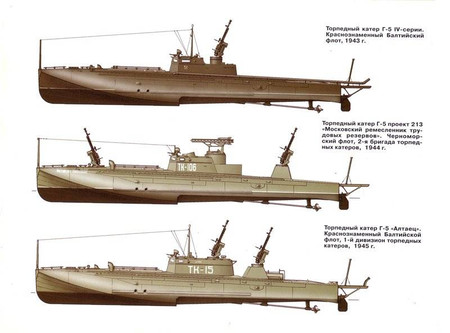

Торпедный катер Г5

Катер Г-5 на фоне крейсера «Кирова»

Катера Г-5 часто использовались в качестве десантно-штурмовых средств. Десантные возможности Г-5 Широкорад тоже критикует, сравнивая с катерами других стран. Но дело в том, что торпедный катер в качестве десантного так себе средство. Допустим, немецкий шнельбот может взять больше людей и груза и более комфортно их разместить, и дальше их увезти, и в более свежую погоду. Но подойти близко к необорудованному берегу не сможет, быстро разгрузить людей и тяжелое вооружение тоже, так как нет необходимых механизмов, проделать это в случае огневого противодействия будет сложно или совсем невозможно. Г -5 же имел низкий силуэт, высокую скорость и маневренность, малую осадку, и мог подходить вплотную к берегу, а в исключительных случаях может на него просто выброситься, правда, получив при этом серьезные повреждения, в первую очередь, винтов и рулей. Очень часто Г -5 были единственными кораблями, которые под огнем противника могли высадить группу первого броска, прорваться к блокированным на побережье войскам, доставить боеприпасы, продовольствие, медикаменты, эвакуировать раненых. Так что о эффективности этих катеров следует судить не только о том, сколько они убили, но и сколько они спасли. Кстати, насчет «убили», катера Г -5 также переоборудовали в носителей «катюш». Широкорад также об этом писал. И если по морским целям стрельба была, прямо скажем, не эффективна, то по береговым - вполне.

Я с курсантских времён помню описанные в учебниках по военно-морской подготовке эпизоды уничтожения береговой батареи, нанесения ударов по аэродромам. Причем, подчеркивалось, что другие корабли с мощной артиллерией, по многим причинам, этого сделать не могли - только катера Г-5.

Кроме этого, эти малыши ходили в дозоры, охраняли конвои, высаживали и эвакуировали диверсионно-разведывательные группы, ставили и тралили мины. Насчет траления, во время войны существовал способ борьбы с донными минами путем бомбежки глубинными бомбами. Занимались этим и катера - охотники, и катера-тральщики, но наиболее эффективными были катера Г-5. Обладая большой скоростью, они имели меньше шансов подорваться на сдетонировавшей мине.

Эпизодов применения катеров Г-5 - великое множество, но хотелось бы упомянуть один. В 1944 году в районе Одессы застрял без горючего то ли танковый, то ли мехкорпус. Доставить топливо по суше было затруднительно из-за распутицы и разрушенных дорог. Морем – невозможно, так как подступы к Одессе были густо заминированы. И тогда бригада катеров Г-5, установив бочки на палубу, из Крыма в Одессу привезла горючее, пройдя по минным полям. Никто другой этого сделать не мог.

Ну и насчет эффективности как торпедного катера. Считается, что самым большим боевым кораблем, потопленным нашим надводным флотом, является немецкий миноносец Т-31, который был уничтожен в Выборгском заливе в1944году. Так вот, утопил его тот самый негодный катер типа Г-5.

Постараюсь объяснить цель написания статьи. В настоящее время возрос интерес к военной истории. Так вот, мне очень не хочется чтобы начитавшись широкорадов и насмотревшись «адамов», люди, проходя мимо памятников, на которых установлены катера Г-5, презрительно морщили нос: мол, стоят бесполезные жестянки непонятно почему. Также не хочется, чтобы современники стыдились своих родственников, воевавших на этих катерах. Дескать, катались они по морю в тихую погоду на своих лодчонках, тратили драгоценный бензин, трескали паёк. Моряки, воевавшие на катерах Г-5, достойны такого же уважения, как морские пехотинцы, танкисты, летчики-штурмовики, разведчики. Также и их корабли вполне заслуженно занимают свои места на пьедесталах.

Постскриптум.

О принципе глиссирования пытался очень некомпетентно рассказать «Адам из Подсдама». На самом деле на способность глиссирования влияет не только соотношения мощности двигателя к водоизмещению, но и форма корпуса, тип двигателя и ещё много чего. Но самое главное - глиссирование не является каким-то тупиком в судоходстве на море. Глиссирующих судов множество в гражданском флоте многих стран. Точно так же и глиссирующие катера используются во многих силовых структурах. В России, например, один из множества типов катеров, десантно-штурмовой, раптор, аналог шведского S-90. Такие катера сейчас участвуют в боевых действиях…

«Вольный лодочник»

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|