Не знаю, что меня толкнуло на написание этого очерка. Понятно, что не краеведческий интерес, поскольку речь в нём пойдёт о рисунках Пушкина. Вернее о небольшой части его зарисовок одного семейства. Возможно, что кому-то освещение данного вопроса покажется ерундой, но меня же этим не удивишь: приходилось воочию видеть, как выбрасываются на помойки прекрасно изданные и иллюстрированные книги о поэте таких авторов, как Арнольд Гессен и Лариса Керцелли.

После себя Александр Сергеевич оставил не одни лишь поэтические шедевры, «среди бессвязного маранья» рукописей полно его теперь уже знаменитой графики. Пушкинский «дивный карандаш» сохранил орнаменты и виньетки, пейзажно-предметные зарисовки и иллюстрации, фигуры и сценки. В большинстве же профили свои, друзей и современников, «предав векам» их облик. Наброски эти, сделанные по памяти, большей частью он не подписывал и предоставил потомкам возможность самим распознавать тех или иных персонажей своего живописного творчества. Как показало время, в целом на данном поприще пушкинисты, учитывая работы А. Эфроса, Т. Цявловской, М. Беляева, Г. Невелева, сотрудников пушкинских музеев и других почитателей, определённых успехов, безусловно, достигли. Однако взялись они за это достаточно поздно, когда от некоторых знакомых поэта не осталось ни портретов, ни зарисовок. А если и осталось, то с трудом годилось для сравнения с профильным рядом пушкинской графики. И, как неизбежный результат, пошли ошибки, споры и многочисленные варианты присвоения имён одной и той же зарисовке (порой доходило до пяти). Есть, однако, и достаточно устоявшиеся определения. Тем не менее, итогом общей деятельности явился сводный каталог атрибуций, выпущенный в конце прошлого века.

После такого начала перейдём к конкретным вещам. Перенесёмся ровно на 200 лет назад в 1821 год. Считается, что его Пушкин провёл, по сути, в политическом изгнании на юге. Приходилось, правда, читать в «трудах» не вполне адекватных «пушкинцев», что это было не удаление из столицы, а отъезд по заданию тайной Коллегии МИД. Ну, ежели бы даже это было и так, то многолетнее задание своё «контрразведчик» Пушкин успешно провалил, поскольку, как известно, жалованье он получал через пень-колоду, а потом оказался на заслуженном отдыхе в Михайловском с тем же запретом появления в обеих столицах. Причём, биографические записки свои, что начал писать в 1821 г., он там же и сжёг: «Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». Чтобы не входить в столь кричащие нелепости, давайте придерживаться классической схемы пушкинской биографии, тем более что уже давно под таким названием писана целая книга нашего земляка-орловца Ивана Новикова «Пушкин в изгнании».

Итак, 1821 год – год напрасных надежд на «наследников Гомера и Фемистокла», пытавшихся вырвать свободу для «цветущей страны Эллады». Даже в Михайловском он об этом помнил, приписав в письме к Н. Гнедичу от 23 февраля 1825 г.: «23 фев<раля>, день объявления греческого бунта Александра Ипсиланти». А в заметках об этом, названных П. В. Анненковым «журналом греческого восстания» читаем: «Я не варвар и не проповедник Корана, дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие, именно потому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу».

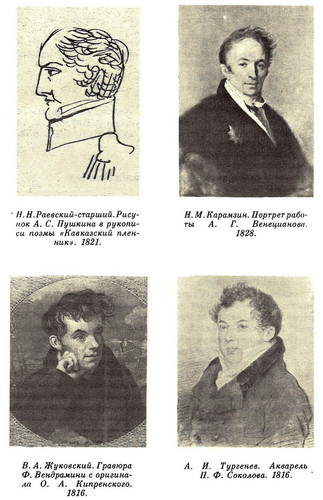

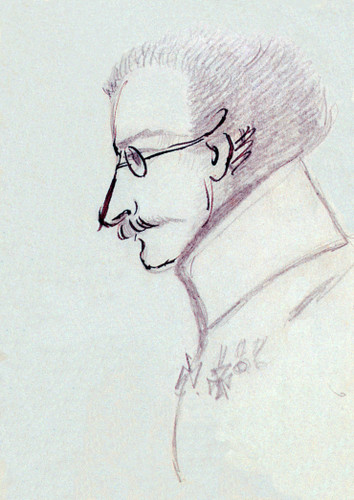

В поэтическом плане в этот же год, после пребывания в 1820 году с семьёй Раевских на Кавказе и в Крыму, идёт работа над поэмой «Кавказский пленник», первым опытом пушкинского романтизма. После черновиков предыдущего года к 23 февраля в Каменке в 1-ой кишинёвской тетради (ПД №831) появляется первый её беловик, в котором после черновика эпилога, как считается, «Пушкин рисует Н.Н. Раевского-старшего», что отмечается даже «Летописью жизни и творчества Пушкина» (т.1, С. 233). Рисунок этот мы разберём чуть ниже.

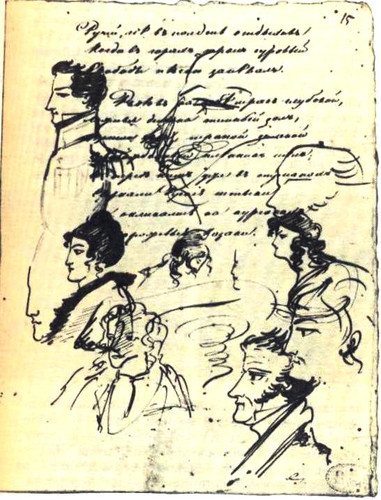

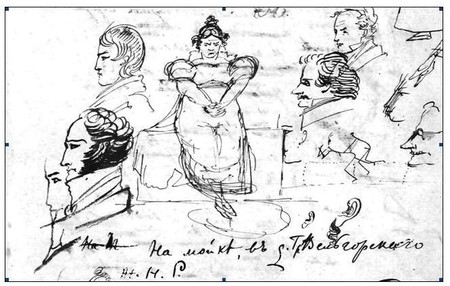

Пробный вариант поэмы Пушкина не удовлетворяет, идут её исправления, дополнения и переделки. Появляется второй беловик в виде отдельной тетрадки, известной под названием «Чегодаевской рукописи» (не путать с Чаадаевым; ПД №46). В конце рукописи на листе 15 шедевр пушкинской графики – профили лиц, ставшие ему близкими. Л. Краваль очень точно назвала эту композицию «Кругом семьи Раевских». Данным рисунком украшена обратная сторона обложки и моей книги о Пушкине.

Хотя 18-й том «Рисунки» из пушкинского полного собрания сочинений (1996 г.) и не поясняет атрибуцию основной группы лиц зарисовки, о том, что здесь изображены Раевские, поняли достаточно давно. Тот же самый Иван Новиков в своём романе, что писался в 40-х годах прошлого столетия, уже выделял этот рисунок: «На рукописи «Кавказского пленника» Пушкин как-то в задумчивости начертил профили всех трех сестёр: со спокойной гордостью Екатерина, поникшая как плакун-трава, Елена посредине, а с другого края Мария. Она удалась ему более тех.

…уверенная и стремительная черта, идущая от плеча, была так экспрессивна, может быть, больше всего передавала тот внутренний полёт, который был схвачен в наброске».

С данным мнением о запечатлённых Пушкиных женских образах в горизонтальном ряду композиции в целом согласны и более современные исследовательницы. Вот их вердикт.

«…В левой верхней части листа профиль – Екатерины, старшей дочери генерала. Тяжеловатый подбородок ещё девически нежен, но крутой лоб, твёрдая резкая линия носа, длинная бровь и неукротимый локон над ней – характерны и решительны. Если в Марии всё лёгкое, летящее, острое, как её бровь, которая похожа на ласточкино крыло, то в старшей сестре, напротив, всё уже сложились, всё определено раз и навсегда» (Т. Галушко).

«…Поэтический портрет Елены в центре композиции подобен жемчужине в створках раковины. Зарисовка кажется графической записью стихов о её хрупкой болезненной красоте… …склонённость головы внятно выговаривает: "увянет!"... Свой портрет поэт поместил в уголке возле царственной Екатерины, оставив вне своего поля и тихую Елену, и порывистую Марию. "Не раз рисовал он себя возле женщины, которая ему нравилась". Слов нет, Екатерина ему нравилась – по "страсти к недоступному" [определение Галушко – В.Р.], "как гордой девы идеал" (Л. Краваль).

Что же касается мужской части семейного круга Раевских, то здесь не совсем всё чисто. Во-первых, справа над «летящей» Марией в виде наброска присутствует характерная форма головы с плешью, отмеченная и в более поздних пушкинских рисунках, генерала Михаила Орлова, жениха, а затем и мужа Екатерины, вошедшего в круг семьи после свадьбы 15 мая 1821 года. Во-вторых, как указала выше Краваль, на рисунке внизу под Екатериной с разворотом влево автор композиции по грудь в позе, напоминающей первое собственное печатное изображение, гравированное Гейтманом и изданное в «Кавказском пленнике», изобразил себя, любимого.

Видимо, детские черты портрета, нарисованного кем-то по памяти, не совсем понравились поэту, не зря же он, несмотря на отметку о мастерской работе гравера, далее писал: «Если на то нужно моё согласие – то я не согласен». Так что этот автопортрет - дань спора с питерскими издателями. Кроме него в данной композиции пушкинисты выявили и ещё один автопортрет – профиль в центре листа, по сравнению с другими большего масштаба. Правда, он зачёркнут, поскольку оказался неудачен. Не знаю уж, какими методами специалисты пользуются в таких случаях, но как можно наперёд решить, кого хотел изобразить автор, если у него это не получилось?

Всё же, сам Пушкин в кругу Раевских присутствует, отражая тем своё отношение к данной семье не только строчками «пасхальных» стихов <В.Л.Давыдову > («…И за бутылками Аи Сидят Раевские мои – …»), но и данной зарисовкой.

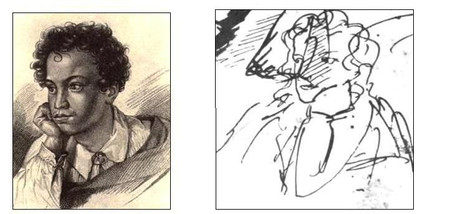

Непосредственно мужской ряд такой композиции должен вести отсчёт с главы семейства – генерала Николая Николаевича Раевского-старшего. И профиль его в самом низу, действительно, выявлен сотрудником музея Пушкина на Мойке Татьяной Галушко тоже давно: догадка её присутствовала в экспозиции музея ещё с 60-х годов прошлого века. Вот только официальные авторитеты пушкиноведения старались этого не замечать. В чём легко убедиться, открыв всё ту же «Летопись жизни и творчества Пушкина» (т.1, С.254), где при упоминании данного рисунка семьи Раевских перечислены все кроме генерала. Дело в том, что атрибуция генерала Раевского, выполненная знаменитым пушкинистом Т.Г. Цявловской в первом беловике «Кавказского пленника» (ПД №831, лист 22 об.) совершенно не схожа с образом Раевского-ст. из второго беловика данной композиции. При сравнении, как сказал бы Пушкин, – «дьявольская разница».

Понятно, что бессмысленно Галушко тягаться с таким маститым пушкиноведом как Цявловская. Поэтому атрибуция первой в каталоге удостоилась названия только «предположения», тогда как второй – «определения». К тому же, благодаря книге Цявловской «Рисунки Пушкина», выдержавшей несколько переизданий, пушкинский рисунок «Н.Н. Раевского» был, можно сказать, канонизирован. В разделе «Портреты» сам он и текст о нём идёт первым. Его любят использовать во всяких учебных пособиях.

В бой с канонами советской эпохи в 90-х годах XX века вступила Л. Краваль. В своей книге «Рисунки Пушкина как графический дневник» (1997) в сноске к стр. 40 она поместила следующий разбор: «Цявловская отождествляет этот портрет с генералом Н.Н. Раевским – ук. соч., с. 133. Более пристальное сравнение черт приводит к Пестелю: у Пестеля лоб высокий, оголённый – у Раевского невысокий, прямой, морщинистый, волосы шапкой; у Пестеля нос прямой, разрез глаз зауженный, бакенбарды коротким столбиком, до мочки ушей – у Раевского нос удлинённый, вытянутый вперед, бакенбарды через всю щеку, разрез глаз закругленный с внешней стороны. У Пестеля лицо полное, плотное, слегка обрюзгшее, с выражением силы, власти и даже инфернальности – у Раевского лицо худощавое, аскетичное, выражение ясности, простоты, скромности»*.

Прежде чем приступить к выяснению, кто же прав, нужно, сравнив оба рисунка, отметить, что типаж представленных на нём лиц довольно разный, что видно даже невооружённым глазом без всякого описания, притом хронологический разрыв их выполнения не столь значителен – смежные по номеру два беловика одной и той же поэмы.

Если прочитать страницы книги Т.Г. Цявловской (С.133-137), посвящённых генералу Раевскому, то доводов в защиту трактовки автором рисунка там нет. Есть лишь краткое изложение истории взаимоотношений генерала с Пушкиным. Можно только догадываться, что послужило толчком для данной атрибуции. Впрочем, таких же доводов нет и в книге Т.К. Галушко «Раевские мои…», где присутствует всего лишь указание: «В рукописи "Кавказского пленника" он изобразил генерала и его детей…» (С.78). К тому же, я считаю, сама Галушко в своей трактовке образа Раевского-ст. недостаточно последовательна, когда ищет схожесть портрета отца со старшей дочерью Екатериной через рисунок, атрибутированный Цявловской (С.81).

На чём же, зиждилась уверенность Цявловской? Пожалуй, как женщину, её привлекли эполеты с бахромой. Но тут она не учла, что обладателем их мог быть не только генерал, но и любой штаб-офицер, начиная с подполковника. Другое – это, конечно, место расположения рисунка – сама поэма «Кавказский пленник», связанная с Раевскими. Возможно, некоторое сходство она нашла с портретом генерала, выполненного Джорджем Доу в 1816 году для галереи Зимнего дворца.

По поводу униформы, что тут сказать? Пушкин довольно долго общался с генералом, в основном в его домашнем кругу, поэтому для него не составляло труда запечатлеть его без всякой связи с официальным портретом военной галереи. Что же касается самого портрета, то, кроме той же военной формы и мужественного, твёрдого взгляда генерала, пожалуй, других близких особенностей с профильным рисунком Пушкина, мы не найдём. Даже, наоборот, бросается в глаза ряд черт лица, коренным образом заставляющих усомниться в их идентичности. Во-первых, солидной лысины в пушкинском рисунке при сравнении с портретом Доу мы не наблюдаем. Во-вторых, действительно, густые бакенбарды через всю щёку, слегка не доходящие до уголка рта у Раевского с портрета, совершенно отсутствуют на рисунке. В-третьих, Доу хорошо отразил наличие морщин на лбу 45-летнего генерала, тогда как лоб военного на рисунке вообще лишён каких бы то ни было складок. Да и нос, пожалуй, на портрете скорее удлинённый и заострённый, чем прямой. Хотя, пожалуй, при таком ракурсе судить об этом трудно.

Конечно, по поводу бакенбард мне могут возразить, что их легко как отрастить, так и сбрить. Однако, кроме разобранного нами портрета генерала Раевского, есть и другие его изображения. Наибольшее количество их содержится в изданном в 1908 году 1-м томе «Архива Раевских». Хотя они и не равнозначны по реалистичности, но на всех, исключая XVIII век, когда носили парики, генерал изображён именно с бакенбардами по размеру близком к портрету Доу. Чтобы не быть голословным перечислю расположение этих вклеек с рисунками в «Архиве Раевских»: С. 192-193, 240-241, 336-337, 528-529, 560-561. Последняя по времени акварель П.Ф. Соколова запечатлела генерала в 1826 году. На ней он более схож с рисунком Пушкина из композиции «Круг семьи Раевских», поскольку, изображён он хотя и со спины, но лицо его развёрнуто близко к профилю. По-прежнему нет у него лысины, есть всё те же бакенбарды и морщинки.

Пушкинский же рисунок Раевского, если и схож по ряду этих особенностей, скорее, всё же выполнен поэтом в характерном для него слегка шутливом виде, отчего, возможно, и не был изначально распознан знатоками. На такую манеру его рисунков в тот период указывает в воспоминаниях о нём и ряд современников: «Он очень остроумно рисовал карикатуры. …обходил столы и на каждом углу зарисовывал с совершенным сходством портреты-шаржи игроков…», «Пушкин имел особенный дар юмористически изображать физиономии и вообще всю фигуру». В целом отношение к главе семейства у него было почтительным, однако выделял он и его острословие: «Генерал Раевский был насмешлив и желчен». В нашей ситуации очень бы понадобился их смех на пару – генерала вместе со знаменитым заливистым хохотом Пушкина, после просмотра вот таких научных достижений их потомков.

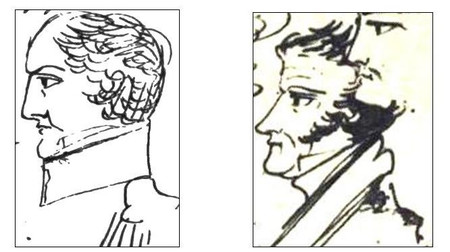

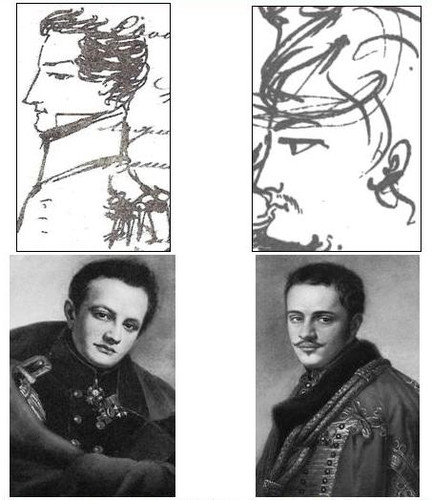

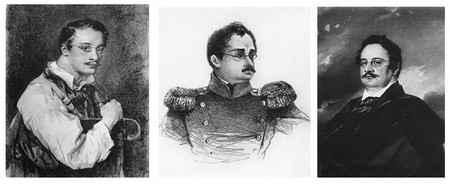

К мужской компании «Круга семьи Раевских», естественно, примыкают и два всем известных ещё по войне 1812 года его сына: Александр и Николай, ставшие близкими друзьями Пушкина. В истории живописи осталось несколько портретов каждого, а в каталоге рисунков поэта зафиксирован ряд их профилей. Старшего сына Александра ранее всех распознал ещё Абрам Эфрос («Пушкин портретист. Два этюда», 1946. – С. 146-147) в самой верхней левой стороне композиции в военной форме с эполетами над рисунком Екатерины. Профиль «романтически красивого Николая» определила своим поэтическим и творческим чутьём Татьяна Галушко, зафиксировав его в экспозиции родного ей музея. Как она это углядела – не знаю. Дело в том, что все имеющиеся портреты Н.Н. Раевского-младшего и его последующие пушкинские зарисовки, от этого отличаются. В данной композиции профиль Николая, расположенный справа над головой генерала, несколько идеализирован, возможно, в силу посвящения ему самой поэмы. По красоте он, пожалуй, больше имеет сходств с портретом брата Александра того же 1821 года. Есть и его портрет того же времени.

Рис. братьев Александра и Николая Раевских

(опр. А.Эфрос и Т.Галушко) и их портреты 1821 г.

Естественно, оба брата были военными. Хотя уже на тот период полковник 6-го Егерского полка Александр Раевский с конца апреля 1819 года был уволен до излечения болезни, направлен в Кавказские воды, где прикомандирован к корпусу генерала Ермолова (окончательная отставка последовала в 1824 г.). Собственно, этот факт способствовал тому, что именно Кавказ посетил Пушкин, после своей высылки с семьёй генерала Раевского. С самим Александром, по данным Т. Галушко, знакомство его произошло не на Кавказе, а в Петербурге в марте 1819 года. С младшими братом Николаем, служившим в лейб-гвардии Гусарском полку в Царском Селе, поэт был знаком и дружен ещё с Лицея. К 1821 году 20-летний Николай был уже в звании ротмистра гвардии, что соответствовало званию армейского подполковника.

Порой, мыслители наши, занимавшиеся анализом пушкинских зарисовок, братьев просто путают. Не минула чаша сия и авторитетов. Так, ещё в 1933 году в «Рисунках поэта» А.Эфрос при разборе рисунка в нижнем поле листа рукописи 2-й главы «Евгения Онегина» (ПД №834, л.36; ~ ноябрь 1823) с «Сидящей женщиной» (С.272, 274), возгласил, что с записанным ниже адресом «На Мойке, в д. гр. Вельгорского». <?>Н. Р.» связан и профиль справа – «мужчина в очках, с острым волчьим лицом и оскалом рта: это – пушкинский «демон», Александр Раевский». Где он там узрел волчье лицо и оскал – я не знаю!? Хорошо видно, что Пушкин в этом месте рисовал не оскал, а усы. Если внимательно просмотреть портреты братьев всех лет (см., в частности, «Архив Раевских»), то можно заметить, что их отличает небольшая деталь – это наличие усов у Николая. Понятное дело – Гусар, да ещё гвардеец! Усики иногда вздёрнуты вверх, иногда опущены. Как любит утверждать народная присказка «Усы гусара украшают»!

Питерский адрес и профили Раевского из общего фона рисунка «Сидящей женщины» и его различных трактовок (Ларина-мать, Пономарёва, Собаньская) явно выпадают, к тому же и чернила их более тёмные. Казалось бы, что не вписываются они и в графически идеальный образ Николая Раевского из «Круга семьи Раевских» – нос слишком удлинённый, очки. Да и в различных пушкинских изданиях зарисовки Раевского представлены то, как Александра с опорой на Эфроса (А.Пушкин «Рабочие тетради», т.1, 1995, С. 107; Р. Жуйкова «Каталог атрибуций», 1996, С.297, поз. 685), то, как Николая (Цявловский М. А. «Летопись…», 1991, С.372; «Летопись…», т.1, 1999, С.350).

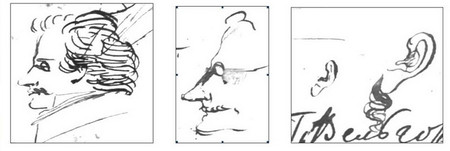

Но вот какая интересная особенность, хотя и до некоторой степени труднообъяснимая для современника, позволяющая уточнить, кого же всё-таки рисовал здесь и там Пушкин. Над фамилией «гр. Вельгорского» питерского адреса поэт рисует два уха, при этом под мочкой крупного из них что-то извивающееся. Нечто аналогичное мы можем видеть на таком же ухе правого рисунка братьев в композиции «Круг семьи Раевских», относимых к Николаю Раевскому. Т.е. два разных рисунка на листах разных произведений с одной похожей деталью дают понять, чьё же ухо имел он в виду.

Что это? Как-то не вписывается оно в украшение или символ, хотя из истории известно, что мода на серьги процветала среди гусар. Как символ доблести древнерусского князя Святослава их именовали «серьгой Святослава», в частности, для ахтырцев и устав разрешал их носить. У самого Святослава она была с подвеской, а у обычных гусар просто кольцом. Но здесь явно что-то не то. Я как-то склонен отдать предпочтение тому, что данные детали зарисовок появились в процессе лечения Николая Раевского-мл. обычными пиявками, не зря ведь среди них на Кавказе находился врач Рудыковский. Может Пушкин не знал о пиявках ничего? Нет, знал! О полезном действии этих тварей он дважды помянул в своих текстах (один раз в «Дубровском» и в письме). Вот одна из шуточных реплик его письма к жене по поводу залога имения: «… испортили мне столько уж крови, что все пиявки дома нашего её мне не высосут».**

На ухе младшего брата Раевских Пушкин сосредотачивал внимание и в более поздних зарисовках. Одна из них находится в Ушаковском альбоме (ПД № 1723, л.9). Осенью 1829 года после посещения его полка на Кавказе он вновь нарисовал своего друга. При атрибуции портрета Т.Галушко пишет: «Подбородок, линию носа, контур очков и круглое ухо с широкой мясистой мочкой Пушкин поверх карандаша прошёл пером, акцентировал, уточняя пропорции, причём ухо рисовал дважды…». Вероятно, жизненный эпизод, связанный с ухом друга, крепко запал в память поэта, но, возможно также и то, что шрамы от пиявок явно бросались в глаза. Ведь, если внимательно приглядеться даже к одному из последних портретов Раевского-мл. (1842 г.) известного художника В. Тропинина, то как раз на его ухе можно и рассмотреть те рубцы от пиявок, что у некоторых долго не заживают. Получается, что маленькая деталь пушкинского наброска может прояснить итоговую атрибуцию ряда рисунков, вырвав из когтей сомнения и путаницы.

Категорически не приемлю переатрибуцию этого рисунка Н.Н. Раевского-мл., с которой выступил не так давно в сети и солидном издании поэт А.Ю. Чернов, отмеченный спорностью своих изысканий (см. Каталог атрибуций, С. 8) и приписавший данный профиль Бенкендорфу. В оправдание он заявил: «…иконография этого друга Пушкина изучена слабо». Кем слабо? Им самим? Ну, так изучайте! В «Архиве Раевских» для этого полный набор возможностей из 5-ти портретов периода 1821-42 гг., причём два из них Айвазовского. А кроме него есть рисунок И.Долгорукого 1819 г. и М.Залькевича начала 40-х гг. Этого, что, мало? Заодно можете сравнить 4 известных награды Раевского с иконостасом и аксельбантами шефа жандармов, при этом не помешает взглянуть ещё раз на могучую его лысину, чтобы категорично не утверждать: «...такой, каким Пушкин увидел его впервые, ещё не заплешивевшего, 8 сентября 1826 в Кремле». Для сравнения плеши Бенкендорфа до встречи с Пушкиным в 1826 году, годится его портрет Дж. Доу 1822 года, где он представлен без своих куцых усов. Опять же, изображений Бенкендорфа в очках никто не видывал, а у Раевского они сплошь и рядом. Для примера привожу выборочный ряд портретов Н.Н. Раевского-мл. из «Архива Раевских». К тому же он свидетельствует и о том, что бакенбарды уважаемый младший сын генерала Раевского,

в отличие от родного отца и Бенкендорфа, не носил. Это же утверждение сеет «дух отрицанья, дух сомненья» к давнему определению А.Ю.Черновым «Николая Раевского (младшего)» из черновика стихотворения «Генералу Пущину» 1821 года. При этом даже сорок лет назад «слабо изученная иконография» нашего героя не помешала автору атрибуции отважно браться за непростое дело его персонального поиска в рисунках поэта (см. А. Чернов «Как Ваше имя?..» в сб. «День поэзии 1982», С.128, вкл. 2 между С.128-129, а также вклейку XXXVII ко 2-му тому В.Вересаева «Пушкин в жизни», СПб. 2017).

Порой насмотришься вот таких лёгкомысленно дилетантских приёмов выявления и переосмысления пушкинских зарисовок в сравнении с явными очевидностями, и зазвучит, и откликнется душа пушкинскими стихами: «Хоть убей, следа не видно, Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам».

Вячеслав Рыбников

Источники:

1. Новиков И.А. «Пушкин в изгнании», кн. 1-я «Пушкин на юге» // И.А. Новиков «Избранные сочинения в 3-х томах», т.1, М.: Гос. изд-во худ. лит., 1955. – С. 257-258

2. Галушко Т.К. «Раевские мои…», Лениздат, 1991. – С. 41-43, 64, 77-79, 81

3. Краваль Л.А. «Рисунки Пушкина как графический дневник», М.: «Наследие», 1997. – С. 139, 27, 283-284, 31, 40.

4. Жуйкова Р.Г. «Портретные рисунки Пушкина»: Каталог атрибуций, СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1996. – С.8, 20-21, 34-35, 252-258, 265-269, 295-302, 312

5. Цявловская Т.Г. «Рисунки Пушкина», 2-е изд., М.: «Искусство», 1980. – С. 133-137, 154-160, 305, 365, 437

6. «Архив Раевских», Изд. П. М. Раевского; Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского. Т. 1, 2, 3. – СПб.: тип. М. А. Александрова, 1908. – вкл. между Т.1 С. 192-193, 240-241, 336-337, 528-529, 560-561, 432-433, 480-481; т.2 С. 80-81; т.3 С. 80-81, 528-529 – Электронная библиотека ГПИБ. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4859-t-1-pisma-1791-1829-gg-1908

7. «Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина», М.: Слово/Slovo, т. 1, 1999. – С.254, 244, 350

8. Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799-1826. 2-е изд., испр. и доп. Л ., 1991. – С.372

9. Эфрос А.Я. « Рисунки поэта», М.: Academia, 1933. – С. 272, 274

10. А.Ю. Чернов «Комментарии к рисункам» // «Сто пушкинских рисунков из Ушаковского альбома». Комментарии к л.9 и Параллель к л.9. https://nestoriana.wordpress.com/2012/12/10/ushak/

11. Вклейки с зарисовками Пушкина и параллелями А.Ю. Чернова // Вересаев В. «Пушкин в жизни», т. 1, 2. СПб.: «Вита Нова», 2017. – вкл.1 LXII, LXIII; вкл.2 XXXVI, XXXVII.

https://nestoriana.wordpress.com/2017/08/09/pushkin_veresaev/

12. А.Ю.Чернов «Как Ваше имя..?» // «День поэзии 1982», М.: Советский писатель, 1982. –С.128, вкл. 2 «Рисунки Пушкина», между С.128-129.

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|