У великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова есть пьеса под названием «Иванов», написанная в 1889 году. Главный герой её – мучающийся бесцельностью жизни 35-летний провинциальный помещик Николай Иванов: «…утомлённый, надорванный, надломленный, без веры, без любви, как тень, слоняющийся среди людей и не знающий: кто он, зачем живёт, чего хочет?..»

Герои моего очерка - сразу двое Ивановых: родные братья Николай и Сергей, в настоящее время – жители посёлка Змиёвка, для которых даже сама постановка вопроса о смысле жизни кажется если не глупой, то странной. Просто им всегда было и есть - для чего и для кого жить.

Начну с того, что родились Николай и Сергей в селе Гремячка Золотухинского района Курской области в многодетной семье колхозников колхоза имени Димитрова: четыре сестры и три брата. С малых лет дети помогали родителям и заботились друг о друге, и до сих пор все семеро, хоть и живут в разных местах, общаются постоянно и в случае необходимости тут же оказываются рядом с очередным нуждающимся.

Старший брат Николай (он появился на свет 18 декабря 1959 года), окончив 8 классов Гремяченской школы, поступил в Курское ПТУ №5, откуда его, как одного из лучших учеников, направили в Магнитогорский, союзного значения, индустриально-педагогический техникум (в нём учился лётчик-космонавт Павел Попович – А.П.). В 1980 году Николай Иванов, получив диплом сразу по двум профессиям - «мастера производственного обучения» и «мастера-строителя», был направлен на Орловщину и назначен мастером Змиёвского СГПТУ-33. В те годы училище было самостоятельным и довольно большим: контингент учащихся состоял из 12 групп по 25 человек в каждой.

Поработать Николай Иванов успел 9 месяцев – до призыва в ряды Советской Армии 19 апреля 1981 года. Оказался в пограничных войсках Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа. «Учебку» проходил в Алакуртти, а служил в 100-ом Никельском, ордена Красной Звезды, отряде, охранявшем советско-финскую границу. Местечко Раякоски, где базировалась 18-я погранзастава имени Михаила Бабикова, до 1939 года принадлежало Финляндии. Полугодовая служба здесь закончилась для Николая Иванова отправкой его в Выборг, где на базе Выборгского погранотряда формировалась мотоманёвременная группа (мангруппа, ММГ) для отправки в Афганистан.

В тот период обстановка на среднеазиатской границе, особенно на таджикском участке, сильно осложнилась, и ЦК КПСС 22 декабря 1981 года принял постановление о вводе в Афганистан специальных подразделений пограничных войск КГБ СССР (мотоманёвренные группы), общей численностью до 8 тысяч человек, на глубину до 100 км, включая провинциальные центры.

ММГ – это тактическое подразделение особого назначения резерва Пограничных войск КГБ СССР (до октября 1991 года). Оно предназначалось для усиления пограничных отрядов в период обострения обстановки на отдельных участках Государственной границы, а также для действий по пресечению вооружённых и невооружённых провокаций, отражения вторжения на территорию государства разведывательно-диверсионных подразделений, незаконных вооружённых формирований, в том числе, для решения любых служебно-боевых задач при обострении обстановки на Государственной границе и приграничной территории государства. ММГ имела повышенную боеспособность, усиливалась бронетехникой и укомплектовывалась усиленным вооружением.

Чтобы ты, читатель, понял, что собой представляла ММГ, я приведу её примерный состав (численность группы составляла немногим более 300 человек, из них 60 человек офицеров):

- три пограничные заставы (по 50 человек):

- одна - на боевых машинах пехоты (БМП),

- две - на бронетранспортерах (БТР);

- минометная батарея (120-мм и 82 мм);

- разведывательный взвод;

- противотанковый взвод (с СПГ-9 - для разрушения дотов, дзотов, огневых точек мятежников в горах и пр.);

- инженерно-саперный взвод, взвод связи и взвод обслуживания.

В поддержку пехоте на базе эскадрильи в г. Мары развертывался отдельный авиационный полк с вертолетами «Ми-8» и «Ми-24» (огневой поддержки).

Всего было создано девять мотоманевренных групп. Николай Иванов оказался как раз в самом начале формирования «полярной» ММГ Северо-Западного пограничного округа и в её составе в последних числах декабря 1981 года «вертушкой» (вертолётом МИ-8) был переброшен через советско-афганскую границу на место базирования – в небольшой город Калайи-Нау (провинция Бадгис в Северном Афганистане – А.П.). Потом сюда добрались в составе автоколонны остальные. Пограничники здесь постепенно оборудовали всё необходимое для инфраструктуры мангруппы, выкапывая глубокие землянки, капониры, оборудуя линию обороны, строили для себя столовую. Все это создавалось тяжелым трудом, потом и кровью. Тысячи кубометров твердого, как камень, афганского грунта было вручную перелопачено ими, чтобы потом чувствовать себя в безопасности.

Когда рыли столовую, твердейшие породы даже пришлось взрывать тротилом. За питьевой водой ездили на родник в Харистан за 11 километров и затем сливали в резиновые резервуары. Но после того как у родника солдат-водовозов несколько раз обстреляли, туда ездить запретили, и воду стали брать из речки. Привезли фильтровальную установку, прогоняли через нее воду и пили, умывались. Бани тоже не было, стояла палатка, в которой не чаще раза в месяц мылись. Так как с водой имелись напряги, то один тазик был помыться, другой - ополоснуться. Электричество в землянки провели от генератора в конце лета 1982 года, а до этого, как в годы Второй мировой, пользовались «летучей мышью». Жили пограничники в лагере сначала в палатках, а затем в оборудованных собственноручно землянках.

Боевые действия бывших «полярников» намечались на Тахта-Базарском участке (территория Северного Афганистана – А.П.). На момент начала ввода ММГ обстановка характеризовалась наличием в северных провинциях около 320 бандгрупп общей численностью до 22500 человек. Из них в зоне ответственности насчитывалось соответственно около 150 бандгрупп и до 11500 бандитов, имевших на вооружении миномёты, пулемёты и другие виды стрелкового оружия. Вот против такой силы должна была действовать «полярная» мангруппа (я называю её так, потому что пограничники Северо-Западного погранотряда входили в Афганистан в конце декабря 1981 года в полностью полярном снаряжении: от обуви до головных уборов, даже шапки были особого кроя и утеплённые – А.П.). Но официальное название мангруппы в составе Тахта-Базарского погранотряда - ММГ-1 «Калай-Нау». Должность Николая Иванова в течение всего его срока пребывания в составе мангруппы (с декабря 1981 по май 1983 года) – пулемётчик.

Довелось ему неоднократно участвовать в боевых рейдах, во время которых были обстрелы и ранения некоторых товарищей. В марте-апреле 1982 года четыре ММГ начали операцию в полосе Тахта-Базарского и Керкинского погранотрядов на рубеже Баламургаб, Гармач, Меймене. Действовали они, в основном, в походных порядках вдоль коммуникаций, что приводило к выталкиванию мятежников из занимаемых районов и их рассеиванию.

В начале июня 1982 года ММГ «Калай-Нау» проводила операцию в Кайсаре, при обстреле из минометов погиб один офицер, лейтенант Олег Шаевич, и семь военнослужащих были ранены. Отличившийся во время этой операции Николай Иванов был представлен к отпуску на родину, во время которого впервые увидел свою уже 10-месячную дочь.

В первой декаде июля 1982 года - силами четырех ММГ, совместно с афганским подразделением, в районе г. Акча (против участка Керкинского погранотряда) проводилась операция по очистке этого района, прилегающего к трассе газопровода (в июне здесь дважды душманы организовали диверсии – А.П.). При этом было обнаружено и ликвидировано несколько убежищ, тайников и схронов.

В общем, почти полтора года жизни и войны в Афганистане навсегда врезались в память и душу Николая Иванова. Демобилизовался он в мае 1983 года прокопчённый насквозь горячим азиатским солнцем. Поработал некоторое время в Змиёвской ПМК-317 каменщиком и мастером, получил жильё. Трудился в райкоме комсомола, выполняя разные общественные поручения. В 1985 году был избран первым председателем организации ветеранов боевых действий («афганцев»), когда в районе их ещё было немного. Встречался с учениками, рассказывал, вёл кружковые занятия по стрельбе из малокалиберной винтовки и резьбе по дереву.

Затем несколько лет посвятил Николай Степанович работе в коммунхозе, откуда в 1990 году перешёл в Свердловское райпо на должность заместителя председателя правления. После перевода в Орёл бывшего председателя, Виктора Николаевича Найденова, сначала исполнял обязанности, а в декабре 2001 года Иванов был назначен председателем правления Свердловского районного потребительского общества. В 2021 году исполняется этому памятному событию уже два десятилетия.

Свердловское райпо твёрдо входит в «пятёрку» самых успешных и продвинутых потребительских обществ в Орловской области: и по товарообороту, и по прибыли, и по количеству торговых заведений. Пока получается у Николая Степановича. Наверное, сказываются природные способности и умение работать с людьми. В общем, на своём месте человек и на виду в районе и области. Так и должно быть…

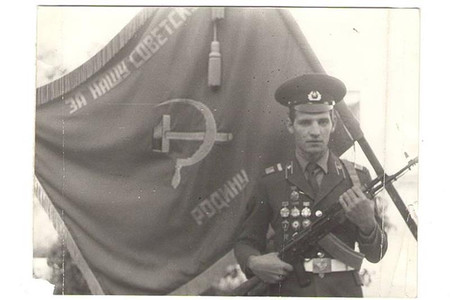

Николай Иванов – у знамени части

Николай Иванов – с боевыми товарищами

(второй справа, Афганистан, 1982)

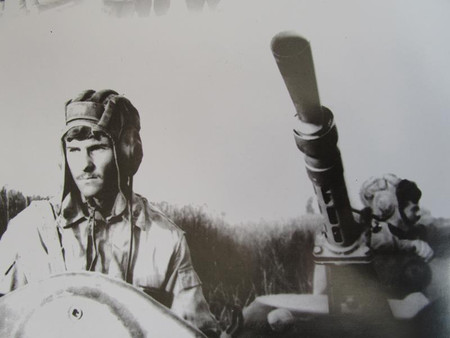

Николай Иванов и его пулемёт

На построении ММГ-1

(Афганистан, Калайи-Нау, 1982)

А теперь пора переходить к рассказу о младшем брате – Сергее Иванове. Он появился на свет в Гремячке последним в дружной семье – 24 июня 1965 года. Восьмилетку в родном селе окончил в 1980 году, и брат Николай, который был направлен преподавателем в Змиёвку, уговорил Сергея приехать к нему в СГПТУ-33, - на учёбу, для того, чтобы двум курянам-родственникам было полегче в незнакомом посёлке жить. Честно говоря, такой вариант не особо нравился Сергею, поскольку он серьёзно спортом занимался и собирался на физкультурный факультет в пединститут. Но старший брат есть старший брат – убедил и уговорил.

Наверное, предполагал, что помощь младшего скоро потребуется – и не ему, поскольку в армию призывали весной следующего года, а беременной жене Людмиле. В те годы отсрочек от призыва не существовало, да и мысли такой у Николая Иванова не было. Просто попросил брата Сергея, если что – помогать его жене, ведь жили молодые в доме без каких-либо удобств, вода – в колонке на улице. Так что, когда Людмила Иванова родила первую дочь, то помогал воспитывать её первое время Сергей Иванов, а не Николай, гонявший душманов по пескам и горам Афгана. Такое вот получилось братство.

Дурака валять в Змиёвском СГПТУ-33 Сергей Иванов не стал, учился на совесть, и в своей группе газоэлектросварщиков быстро стал лучшим учеником. После второго года обучения его даже в качестве поощрения наградили туристической поездкой в дружескую Венгрию. Для Змиёвки тех лет это было круто. А трёхгодичный срок обучения закончил Сергей в 1983 году, получив досрочно аттестат о среднем образовании, и диплом газо-электро- сварщика 4-ого разряда (выше тут просто не было – даже потолочные швы варил – А.П.) и рекомендации для поступления в военное училище. И не в абы какое, а Высшее пограничное командное ордена Октябрьской революции Краснознамённое училище КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского, находившееся в Алма-Ате. Возможно, конечно, и влияние брата Николая сказалось, который как раз весной 1983 из Афганистана вернулся в форме пограничника. Но большей частью решение стать военным, а именно – охранять границы Родины – было самостоятельным выбором Сергея с детства.

Двое их в тот год с Орловщины поступало – и поступило. Четыре года пролетели быстро и без особых проблем, поскольку со спортом Сергей Иванов всегда дружил, а что касается теории и боевой подготовки в училище – то и с этим всё обстояло нормально. Направление молодой лейтенант получил заместителем начальника заставы в 67 Кара-Калинский погранотряд (Кара-Кала – посёлок в Туркмении – А.П.).

Около года провёл он здесь, охраняя границу с Ираном и приобретая первые реальные навыки командира. Это, конечно, не Афганистан, но на мусульманской территории всегда приходилось держать ухо востро. А весной 1988 года Сергею Иванову предстояла командировка в Афганистан, на замену раненого офицера С.Угловского. Но, поскольку жена была беременная, то ему предоставили возможность отвезти её на Орловщину, а заодно и использовать полагавшийся двухмесячный отпуск.

И уж после этого, с гораздо более лёгким сердцем, старший лейтенант Сергей Иванов отправился на новое место службы – в Пянджский погранотряд (Пяндж – посёлок в Таджикистане, на одноимённой реке, на самой границе с Афганистаном, в 1987 году попал под ракетный обстрел душманов – А.П.). Шёл заключительный этап участия советских войск, в том числе пограничных, в афганских событиях. Всё уже было отработано. Здесь с 1982 года действовало несколько мотоманёвренных групп, поскольку контролируемая погранотрядом территория была очень обширной, и на ней действовали многочисленные душманские бандгруппы полевых командиров Ахмад Шаха Масуда и Хекматияра общей численностью до 3000 человек. ММГ, в которой начал боевой путь заместитель начальника первой заставы ММГ-1 Сергей Иванов, базировалась в небольшом городке Имам-Сахиб (провинция Кундуз на северо-востоке Афганистана – А.П.).

Общая численность мангруппы под №1 составляла по штатному расписанию 317 человек. Задачи входивших в неё погранзастав заключались, в первую очередь, в прикрытии путей снабжения советской группировки и одновременно пресечении попыток передвижения караванов боевиков. В зоне действия находились такие населённые пункты, как Алефберды, Имам – Сахиб, Талукан, Хатункала, Шерхан, Тахана-Канач и Калангузар - вплоть до Кундуза (это – главный город одноимённой провинции – А.П.).

Сергею Иванову и его заставе неоднократно приходилось совершать боевые рейды вглубь территории Афганистана, постоянно опасаясь засад, обстрелов и мин, заложенных по пути передвижения.

Одним из памятных событий для старшего лейтенанта Иванова стал рейд у городка Алефберды, когда шедший впереди по колее БМП («Боевая машина пехоты», которую наши десантники переименовали в «Братскую могилу пехоты» - А.П.), продвигаясь к небольшому озеру, прозванному пограничниками иронично «Лужей», наскочил на противотанковую мину. Но произошло чрезвычайно редкое событие: колесо машины раздавило нажимной взрыватель после того, как повредило корпус самой мины, который развалился, а потому мина не сработала. Если бы взрыв произошёл, мало кто из сидевших внутри и на «броне» остался бы жив. Позже выяснилось, что это была мина TS-6 весом около 9 килограммов, двухзарядная, и, по всей видимости, верхний заряд сработал как противопехотный, а второй не сработал совсем, вот почем сидевшие на «броне» и внутри БМП не пострадали.

Вообще-то, восемь человек из ММГ-1 лейтенанта Иванова за время его нахождения в Пянджском погранотряде получали ранения и контузии, но за 11 месяцев на передовой в Афгане никто из пограничников не был убит. И такое можно объяснить не только везением, но и умелыми действиями командиров в чрезвычайных условиях боестолкновений. Так что медаль «За боевые заслуги», полученная Сергеем Ивановым, - едва ли в полной мере отражает уровень его заслуг. Были и другие представления, но волею начальства они затерялись в высоких кабинетах.

ММГ-1 Пянджского погранотряда часто выполняла совместные с другими мангруппами операции и в целом свои задачи на 1988-ый и первые месяцы 1989 года выполнила, обеспечивая безопасный выход в Союз регулярных армейских частей. Сами же спецподразделения погранвойск выводились из ДРА в последнюю очередь. Передислокация пограничных гарнизонов в приграничные районы осуществлялась с 5 по 15 февраля 1989 года, поэтапно - на участках всех шести пограничных отрядов. Только после того как был обеспечен безопасный выход всех подразделений 40-й армии, границу стали пересекать пограничные подразделения. Пограничники Пянджского погранотряда выходили из Афгана в числе самых-самых последних: до 17.00 15.02.1989г.

С середины февраля 1989 по декабрь 1992 года капитан Сергей Иванов служил уже в Союзе, причём, с 1991 года – в должности начальника погранзаставы (майорская должность – А.П.) того же Пянджского погранотряда в Среднеазиатском пограничном округе. Когда стало окончательно известно, что Советский Союз перестал существовать и распался на отдельные страны, а значительная часть военных вузов и академий была расформирована, Иванов подал рапорт об увольнении из Пограничных войск и Вооружённых Сил.

Демобилизовавшись, приехал на Орловщину. Через Управление МВД получил направление в Змиёвку, в Свердловский отдел внутренних дел, на должность старшего оперативного дежурного – помощника начальника РОВД. Восемь лет Сергей Степанович отдал милицейской службе, ушёл по «выслуге» с должности начальника штаба в звании майора в 2000 году. Кроме упоминавшейся медали «За боевые заслуги», С.С.Иванов удостоен ещё нескольких наград: советских медалей «За безупречную службу в ВС СССР» 3 степени, «70 лет ВС СССР», «Ветеран труда», «От благодарного афганского народа» (медаль Республики Афганистан), нагрудных знаков «Отличник погранвойск» 1 и 2 степени и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. В настоящее время Сергей Степанович Иванов – пенсионер МВД, но продолжает трудиться на «гражданке» в охране.

Братья Ивановы живут в Змиёвке на одной улице – Советской, совсем недалеко друг от друга, общаются часто. У обоих – по двое детей: две дочери Николая Степановича подарили ему с женой уже пятерых внуков. У Сергея Степановича, - сын и дочь, пока одна внучка. Однако это дело времени. В семьях – полный порядок, взаимопонимание и уважение.

Курсант Сергей Иванов (1984)

Лейтенант-пограничник Сергей Иванов

Сергей Иванов – заместитель начальника погранзаставы Алефберды (Афганистан, 1988)

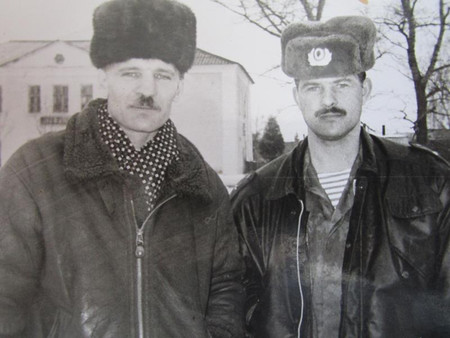

Николай (слева) и Сергей Ивановы

Майор Сергей Иванов

Сергей Иванов открывает памятник павшим воинам –

участникам боевых действий

У памятника воинам-участникам боевых действий –

с генералом Н.Д.Ковалёвым (Орёл)

Свердловские и покровские ветераны боевых действий

Братья Ивановы в мирной жизни (апрель 2021)

И в заключение стоит обязательно сказать о двух увлечениях младшего из братьев Ивановых. Во-первых, это фотографирование. Благодаря ему с помощью фотоаппарата «Смена» Сергей запечатлел для себя и истории очень многие моменты службы на границе и войны в Афгане. Это настоящие фотодокументы, ценные свидетельства нелёгкой истории последних лет существования Советского Союза. Персональный альбом со снимками Сергея достоин музея воинов-интернационалистов.

Во-вторых, ещё с курсантских лет, Сергей Иванов писал стихи. Не забросил он это занятие во время службы на границе и в боевой афганской обстановке. Невиданное дело: в 1991 году, ещё в Советском Союзе, таджикское издательство «Ирфон» выпустило в свет сборник стихов солдат и офицеров, воевавших в Афганистане. Было опубликовано в нём и несколько произведений Сергея Иванова. Это – уже художественное отражение афганских событий, запечатлённые мысли и чувства конкретных участников войны, многие стихотворения посвящены сослуживцам того времени и событиям нынешней жизни.

На «гражданке» сочинительство продолжилось, в 2006 году Сергей на свои средства и с помощью благотворителей выпустил индивидуальный сборник своих стихов под названием «Тревожной памяти зарницы». Тираж в 150 экземпляров почти полностью раздарил друзьям-товарищам. В планах – издать новую книгу, в которую войдут лучшие старые стихи и ещё не публиковавшиеся новые (их уже немало накопилось за 15 прошедших лет – А.П.).

Я думаю, у него получится: настойчивый он мужик, Сергей Иванов. Впрочем, как и старший брат, Николай…

Александр Полынкин

(фото – из семейного архива братьев Ивановых и автора)

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|