Несколько лет назад я написал очерк «Былой войны суровые страницы». В нём говорится о болховчанах, сражавшихся в рядах Русского Экспедиционного корпуса во Франции и на Балканах в годы Первой мировой войны. Тридцать девять земляков и среди них мой двоюродный прадед, болховчанин Глеб Сергеевич Худокормов. Воевал он на французской земле, в Пятом Особом пехотном полку Третьей Особой бригады Русского Экспедиционного корпуса. А после войны вернулся домой в революционную Россию. Пятнадцать из тридцати девяти болховчан навсегда остались лежать в чужой земле.

Очерк писался очень долго и трудно, не хватало сведений. Но постепенно в целом получилось восстановить события, и очерк увидел свет. Правда, не всё найденное вошло в него по ряду причин. Сложил листочки в папку и периодически её пополняю сведениями о Русском экспедиционном корпусе. Может, когда-нибудь пригодится. Редко, но ведь что-то иногда «всплывает». Так случилось и на этот раз. Выяснилось, что обязанности старшего врача Пятого Особого полка во Франции, в котором служил пулемётчиком Глеб Худокормов, исполнял Дмитрий Алексеевич Введенский. Введенский, Введенский… Слышал... Что-то знакомое. И вроде связанное с Болховом. Но что? Думал-думал, ничего в голову не приходило. Пришлось отложить на неопределённое время. Вполне возможно, что навсегда.

Но нет, как-то совершенно случайно узнал, что в селе Кривчее Болховского уезда родился известный русский врач, профессор Императорского Томского университета, действительный статский советник Алексей Андреевич Введенский. Снова Введенский! Алексей Андреевич. А тот, военный врач? Открыл папку, посмотрел: Дмитрий Алексеевич. Неужели сын?

Дальше события развивались быстро. Да, сын. Стал искать о нём сведения, их число постепенно увеличивалось, и собралась целая папочка. Теперь подошла пора рассказать об этом удивительном переплетении людских судеб.

Первый из наших Введенских, Андрей Иванович Введенский, родился в селе Гнилуша (Богородицкое) Орловской губернии в далёком 1824 году. Находилось оно в пятидесяти верстах к югу от Орла. В настоящее время село Гнилуша входит в Богородское поселение Глазуновского района Орловской области. Андрей Иванович прожил 93 года и скончался в революционном 1917 году. Его женой стала Александра Ниловна Левицкая, дочь настоятеля Введенского храма села Гнилуши (Богородицкого). Там и началась служба отца Андрея, сначала причетником (по другим данным, - дьяконом), а потом последовало назначение священником в Спасскую церковь. Находилась она в селе Кривчее Болховского уезда, совсем рядом с городом. Даже были слышны голоса колоколов болховского Спасо-Преображенского собора. В настоящее время от церкви остались только остатки фундамента возле сельского магазина. Об одном из бывших владельцев села Кривчее, Степане Матвеевиче Ржевском, несколько лет назад я написал очерк «Слуга царю, отец солдатам». Но это так, к слову... Жена священника, Александра Ниловна, была на четыре года моложе мужа. Родила и воспитала шестерых сыновей: Дмитрия (1848), Павла (1852), Алексея (1855), Петра (1859), Прокопия (1868), Александра (...) и дочь Евдокию (1873, в замужестве Семёнова). Скончалась матушка 23 декабря 1915 года. В семейных архивах потомков сохранились фотографии болховского священника и его жены.

Алексей Андреевич Введенский родился 170 лет назад, 10 (22) марта 1855 года в селе Кривчее Болховского уезда Орловской губернии. Сведений о детских годах не сохранилось, да, скорее всего, это было обычное детство в религиозной семье среднего достатка. В 1876 году Алексей Андреевич окончил Орловскую духовную семинарию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета, после окончания которого полтора десятка лет работал в московских клиниках. Он вёл и частную практику, защитил диссертацию. Позднее Алексей Андреевич переехал на работу из Москвы в Томск, где занял должность приват-доцента, а с 1896 года и профессора кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Томского университета. К этому времени доктор имел семью.

Алексей Андреевич Введенский и

Александра Леонидовна Введенская (Ященко).

В 1884 году Алексей Андреевич венчался с Александрой Леонидовной Ященко. Она родилась в Самаре в 1866 году и происходила из состоятельной семьи. Её отец, Леонид Нестерович Ященко, оказался в Самаре не по своей воле. Его, вольнослушателя Московского университета, примкнувшего к революционному движению, арестовали в 1861 году. Решением суда Ященко был осуждён на год заключения и последующую высылку под надзор полиции в город Бугульма Самарской губернии. Там он стал работать школьным учителем и, давая частные уроки, влюбился в Верочку Микулину, дочку уездного предводителя дворянства. Она ответила взаимностью. Верочка - это потому, что влюблённой избраннице ссыльного вольнослушателя едва исполнилось семнадцать лет. Вопреки воле родителей невесты, Леонид и Верочка обвенчались в 1864 году. В Самаре ходили слухи о таинственном похищении, погоне Микулина-отца за молодыми, подпорченном заранее будущим зятем экипаже тестя-предводителя и тому подобное. Было это или не было, гадать не будем. В счастливом браке Леонид и Вера Ященко прожили почти полвека, до самой смерти, воспитав восемь детей. Их старшей дочерью и была Александра Леонидовна, ставшая женой доктора Алексея Андреевича Введенского.

Леонид Нестерович Ященко и

Вера Дмитриевна Ященко (Микулина)

И ещё пару слов о Леониде Нестеровиче Ященко. Он сдал экзамены в Казанском университете, получил звание кандидата права и переехал с молодой женой в губернскую Самару, избрав стезю присяжного поверенного. Грамотнейший юрист, он со временем возглавил Самарскую коллегию адвокатов. Среди выигранных Ященко дел особенно выделяется процесс между городом и железной дорогой. Отсуженные Леонидом Нестеровичем у железной дороги 750 тысяч рублей, очень значительная по тому времени сумма, пополнили городской бюджет и пошли на благоустройство Самары. Помимо адвокатской деятельности Леонид Нестерович семнадцать лет потрудился в самарском земстве, неоднократно избирался и в самарскую думу. Под началом Ященко пробовал свои силы на адвокатской ниве Владимир Ильич Ленин, тогда ещё Ульянов. Он заглядывал в дом старшего товарища, играл в шахматы с детьми Леонида Нестеровича. Но дальнейшее сотрудничество продолжения не имело, молодой помощник присяжного поверенного, Владимир Ульянов, выбрал путь революционной борьбы. И последнее. Леонид Нестерович Ященко, бывший ссыльный и поднадзорный, стал инициатором установки в Самаре памятника императору Александру Второму, погибшему от взрыва революционеров. Высоко оценивая роль самодержца в освобождении крестьян от крепостной зависимости, Ященко произнёс торжественную речь при открытии памятника. В ней были слова: «Когда-нибудь у нас в России поймут, какое это страшное зло - террор».

Но вернёмся к семье Введенских. В Томск Алексей Андреевич приехал с женой и четырьмя детьми: Марией (1884), Александрой (1885), Дмитрием (1887) и Верой (1890). В Томске появились на свет Леонид (1896), Татьяна (1898), Надежда (1901), Алексей (1903) и Николай (1906). Доктор Введенский очень много и плодотворно работал, применяя на практике все возможные в то время новинки отечественной и западной хирургии. Трижды побывал за границей (в 1898, 1900, 1906 годах), перенимая в лучших хирургических и урологических клиниках Германии и Франции новые методики, включая диагностику внутренних органов с помощью эндоскопии. Отметим, что это было в 1906 году, больше века назад! И делился Алексей Андреевич полученными знаниями с коллегами-врачами на съездах русских врачей. Совершенно удивительный факт: в 1901-1902 годах профессор Введенский одновременно возглавлял кафедры оперативной хирургии и госпитальной хирургии Томского университета. Две кафедры одновременно! О подобном раньше лично я не слышал. А в годы русско-японской войны доктор Введенский помимо основной работы был ещё и консультантом развёрнутого в городе военного госпиталя.

За свою деятельность на медицинском поприще Алексей Андреевич был награждён орденами Святого Станислава 2 и 3 степени, Святой Анны 3 степени, Святого Владимира 4 степени и медалями, а в 1910 году ему был присвоен высокий чин 4-го класса - действительный статский советник. Титуловался «Ваше превосходительство». К этому времени (май 1909 года, по другим источникам, - 1908 год) Введенский с семьёй переехал на работу обратно в Москву. Здесь он купил дом на Патриарших Прудах и открыл частную урологическую лечебницу на десять коек с операционной. С началом Первой Мировой войны клиника была преобразована в военный госпиталь, насчитывающий сначала 50, а позднее 100 коек. В ряде источников сказано, что доктор Введенский содержал госпиталь на собственные средства. Это не так, средства на госпиталь давала патриархия, а сам Алексей Андреевич и его старшие дочери, Мария и Александра, работали врачами. Бесплатно. Да-да, дочери тоже продолжили семейную традицию. Мария (в замужестве Шепетева) впоследствии стала детским хирургом, Александра (в замужестве Терзи) терапевтом. Ещё одна из дочерей Алексея Андреевича, Татьяна (в замужестве Блинова), стала медсестрой. Выбрал медицину и его сын Дмитрий - герой этого очерка.

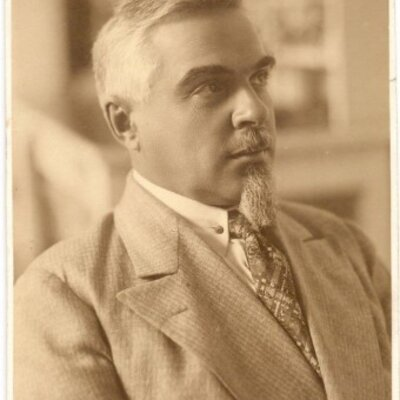

Дмитрий Алексеевич Введенский

Дмитрий Алексеевич Введенский родился в Москве 3 января 1887 года. После окончания томской гимназии он пошёл по отцовскому пути, став студентом медицинского факультета Императорского Московского университета. Казалось, что будущее обретало чёткие очертания. Но вышло несколько иначе. Царский Манифест 17 октября 1905 года, даровавший гражданские свободы, не внёс ожидаемого успокоения в русское общество. Принимаемые властями меры по наступлению на завоёванные свободы, особенно после разгона Второй Государственной Думы в июне 1907 года, вызывали возмущения. Понятно, что университеты Санкт-Петербурга и Москвы не оставались в стороне от этих процессов. В своих воспоминаниях о семье Введенских дочь Дмитрия Алексеевича рассказала, что он вступил в партию эсеров, студентами был выбран старостой курса и активно участвовал в студенческих забастовках. С группой студентов ездил на похороны Льва Толстого и даже попал в кадры кинохроники. Ещё она написала, что Дмитрий Алексеевич упоминал министра внутренних дел Плеве. В итоге студент был исключён из университета. Напротив даты исключения (1910 год) дочь в рукописи поставила знак вопроса.

Так, появились факты, попробуем разобраться. Дело в том, что министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве был убит Егором Созоновым в июле 1904 года. В гимназию принимали в эти годы с десяти лет, обучение длилось восемь лет. Выходит, что в 1904 году Алексей Введенский ещё учился в старших классах московской гимназии. И при чём тут Плеве? Видимо, он упомянут совершенно случайно. Лев Толстой умер 7 ноября 1910 года в доме начальника железнодорожной станции Астапово (в настоящее время - посёлок Лев Толстой Липецкой области), похороны состоялись 10 ноября в Ясной Поляне. Группа московских студентов прибыла в Ясную Поляну 9 ноября. Просмотрел четырёхминутную чёрно-белую кинохронику похорон, но Дмитрия Алексеевича не увидел. Да и мудрено: все на одно лицо, в почти одинаковой одежде, быстро двигаются. Эти кадры показывали в России в кинотеатрах и Дмитрий Алексеевич, по словам дочери, «десять раз ходил её смотреть».

Вполне возможно, что разрыв с университетом произошёл в начале 1911 года, когда из-за несогласия с политикой министра образования Льва Кассо университет покинуло около 130 преподавателей. Среди ушедших известные медики-профессора: хирурги Алексинский и Рейн, кардиолог Фохт, терапевт Шервинский, психиатр Сербский и многие другие. За ними последовали, конечно же, и студенты.

В партии социал-революционеров («эсеров») Дмитрий Алексеевич Введенский состоял точно. В своих воспоминаниях его дочь написала об этом неоднократно и весьма красочно. Первый эпизод относится к 1919 году, а второй к началу тридцатых...

Закончить медицинское образование Дмитрию Алексеевичу Введенскому удалось за границей. Доучивался он в Берлине, стажировался в Париже. Сложностей языкового барьера не существовало, классический курс гимназии давал хорошие знания именно по этим языкам. Да и отец, Алексей Андреевич наверняка оказал сыну помощь. Напомню, что он в своё время совершенствовался именно в клиниках Германии и Франции. Сколько времени продлилось обучение? Видимо очень недолго. Дмитрий Алексеевич вернулся в Россию и сдал в Императорском Московском университете выпускные экзамены в 1911 году. Ему было присвоено звание лекаря. В том же году, по призыву, молодого медика отправили служить врачом в крепостную артиллерию Ивангорода. Согласно ежегодно издаваемому Министерством внутренних дел «Российского медицинского списка», по состоянию на 20 апреля 1912 года Дмитрий Введенский числится младшим врачом крепостной артиллерии Ивангорода. Точно такая же запись по состоянию на 20 апреля 1913 года. А в 1914 году Дмитрий Введенский записан как лекарь, место работы - Ивангород. Ивангород - это не наш пограничный город через реку от эстонской ныне Нарвы, а польский город Демблин, входящий в Люблинское воеводство. Просто он с 1840 по 1915 год именовался Ивангородом. Произошло это после строительства крепости, повелением императора Николая Первого названной в честь русского генерал-фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича. Теперь понятно, почему фото Дмитрия Алексеевича с матерью, датируемое 1912-13 годами, сделано в Варшаве. От Ивангородской крепости до Варшавы около сотни вёрст, для русского человека не расстояние.

Дмитрий Алексеевич с матерью, 1912-1913 гг.

Началась Первая Мировая война. 1 августа 1914 года Германия объявила России войну. В этом же месяце Введенского призвали в армию. Служить молодому врачу пришлось в 219 Котельническом пехотном полку, только что сформированном в Москве в основном из уроженцев Котельнического уезда Вятской губернии. Отсюда и название полка, входившего в состав 2-й бригады 55-й пехотной дивизии. Боевой путь полка начался на Западном фронте. В мае 1915 года полк в составе дивизии пять раз подвергался со стороны германских войск химической атаке. Это был первый, но не последний случай применения Германией именно боевых отравляющих, а не раздражающих средств. Произошло событие в окрестностях села Воля Шидловецка под Болимовым, в 50 километрах к юго-западу от Варшавы. Тогда врачи точно не знали, как нужно спасать подвергшихся химической атаке. Учились на ходу, приобретая бесценный опыт. За заслуги в этих боях доктор Введенский был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Сохранилась фронтовая фотография с подписью на обратной стороне: «На память об окопах в лесу у д. Грабски Буды. 21 2.1915. Введенский». На снимке он крайний справа. Буды Грабске - польская деревня в гмине Скерневице Лодзинского воеводства, расположена между Варшавой и Лодзем.

В октябре 1916 года 219 Котельнический полк выдержал массированную огнемётную атаку со стороны противника. Но доктора Введенского в его рядах уже не было. Дмитрий Алекссеевич был прикомандирован как врач к 5-му Особому пехотному полку 3-ей Особой пехотной бригады Русского Экспедиционного корпуса (приказ от 16 июля 1916 года). В августе 1916 года бригада отправилась морем во Францию. Из русского Архангельска во французский Брест. И вместе с русскими солдатами плыл медвежонок по кличке Земляк. Об этом я ранее писал в очерке «Былой войны суровые страницы». И о кровопролитных боях на французской земле. Понятно, что работы у доктора Введенского было много, очень много. Германская армия неоднократно применяла боевые отравляющие вещества. На фронте Дмитрий Алексеевич не был ранен ни разу, а вот отравлению газами подвергся дважды. Во Франции ему пригодился опыт, полученный в Польше. Дело в том, что пострадавших при газовой атаке нельзя первое время перемещать, требуется полный покой. Но как это осуществить во время боя? Приходилось на ходу искать решения. За свою деятельность по спасению русских солдат Дмитрий Алексеевич был награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени, орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени с мечами и бантом, рядом французских наград. В июле 1917 года он становится старшим врачом 5-го Особого пехотного полка.

В России произошла Февральская революция, Николай Второй отрёкся от престола, и власть перешла к Временному правительству. Для русских солдат, воевавших во Франции, никаких перемен не произошло. Бои, передышки, снова бои. Доктор Введенский резал и зашивал раненых. Резал и зашивал. Казалось, что этому не будет конца. Всё изменилось после кровопролитного весеннего наступления 1917 года, так называемой «Бойни Нивеля», когда под командованием французского генерала Робера Нивеля, стремившегося к коренному перелому на фронте, армии Франции и Англии понесли чудовищные потери. Результат же достигнут не был. В 1-й и 3-ей Особых бригадах Русского Экспедиционного корпуса, также принявших участие в наступлении и сражавшихся героически, потери составили 5183 солдата и офицера убитыми и ранеными. Каждый четвёртый! Приказом командующего 5-ой французской армией генерала Оливье Мазеля №174 от 1 мая 1917 года русские полки были награждены Военными Крестами с пальмовой ветвью на знамёна. Обе поредевшие бригады отвели на отдых в тыл и разместили в военном лагере Ла-Куртин, объединив в 1-ю Особую дивизию.

После неудач на фронте по французской армии прокатилась целая волна дезертирства, свыше двадцати тысяч французских солдат покинуло позиции. А среди русских солдат в лагере началась агитация и, как следствие, революционное брожение. Они стремились вернуться в далёкую, но такую близкую сердцу Россию, сотрясаемую революционными бурями. Миссия Временного правительства во главе с генералом-майором Занкевичем успеха не имела. Часть солдат была готова подчиниться командованию, а вторая, в основном из солдат 1-й Особой бригады, воевать отказалась и категорично требовала отправки в Россию. Французское командование разделило дивизию. Активных противников войны оставили в лагере Ла-Куртин, остальных перевели в лагерь Курно, расположенный близ города Бордо на западе Франции. В военно-исторической литературе первые называются «куртинцами», а вторые «курновцами».

Впоследствии возмущение «куртинцев» было подавлено силой оружия. Временное правительство России с согласия Парижа пошло на этот шаг. Был ультиматум, был обстрел лагеря Ла-Куртин, была расправа с непокорными.

А потом последовал так называемый «триаж», проще говоря, сортировка. Русским воинам приказом военного министра Франции Жоржа Клемансо от 16 ноября 1917 года требовалось сделать личный выбор: 1) сражаться до конца войны, 2) рабочие роты, 3) отправка в Алжир на принудительные работы. Небольшая часть солдат отправилась воевать в создаваемый Русский Легион Чести, большинство выбрало рабочие роты. Общая армейская судьба разделилась на калейдоскоп судьбинушек.

На французском фронте

Полковой доктор Дмитрий Алексеевич Введенский выбрал для себя Русский Легион Чести, формируемый из добровольцев. Но не врачом, а … солдатом. Скальпель хирурга сменил на пулемёт «Гочкис». Из воспоминаний его дочери: «Как он мне объяснил (я спросила: почему солдатом?), - потому что узнал о смерти матери. Это февраль 1918 года». Вот такой жизненный поворот. Мать доктора, Александра Леонидовна Введенская (урождённая Ященко) скончалась в Москве 28 ноября 1917 года и была похоронена на расположенном в районе Марьиной рощи Миусском кладбище.

Из воспоминаний дочери: «...О фронтовой жизни я рассказов не помню. Разве о том, что у них был мишка, привезённый из России». Но места боёв Русского Легиона Чести известны, есть выписка из послужного списка Дмитрия Алексеевича Введенского. Штабс-капитан Вячеслав Афанасьевич Васильев, сражавшийся в Легионе, написал в 1961 году воспоминания «Легион чести». Приведу небольшие отрывки.

Декабрь 1917 года: «… Первый эшелон: 7 офицеров, 2 доктора, старый батюшка и 374 унтер-офицера и солдата. Доктор 5-го Особого пехотного полка Введенский, чтобы дать пример и подчеркнуть идейность этого формирования, поступил простым солдатом».

Январь 1918 года: «...5 января Русский Легион Чести прибывает в военную зону и прикомандировывается к знаменитой Марокканской дивизии, лучшей во Франции. Единственная дивизия Франции, не имеющая номера. Боевая слава дивизии стояла так высоко, что служить в ней считалось большой честью».

«...Батальон получает на знамя Военный Крест с двумя пальмами и фуражер. Далеко не все полки французской армии, за четыре года войны, получили на своё знамя эту награду». На одной из фотографий Дмитрий Алексеевич Введенский снят с двумя наградами - крестами и фуражером на плече.

«...К концу войны доктор Введенский, поступивший простым солдатом в Русский Легион Чести, был награждён за боевые отличия Почётным Легионом и Военным Крестом с пальмой. Награждение солдата Почётным Легионом весьма редкое явление во французской армии и таких случаев за всю войну было лишь несколько. После перемирия доктор Введенский был восстановлен в своём звании и чине военного врача. Он уехал во Владивосток к Колчаку. Дальнейшая судьба его нам неизвестна».

«За десять месяцев боевой службы через Русский Легион прошло 24 офицера, 3 доктора, батюшка и 7 офицеров и переводчиков французской службы и 994 унтер-офицера и легионера. За этот же период Русский Легион потерял убитыми и ранеными 16 офицеров, 3 докторов, батюшку, 6 офицеров и переводчиков французской службы и 523 унтер-офицера и легионера». Так было... За боевые отличия при Виллер-Бретоннё (коммуна в департаменте Сомме в регионе О-де-Франс) пулемётчику Дмитрию Алексеевичу Введенскому было присвоено звание ефрейтора. Потом были бои при Суассене, Тарни-Сорни (прорыв линии Гинденбурга), Шато де ля Мот, оборона сектора Шалепену, переход из Сельсюра в Меревиль. 19 ноября 1918 года русские воины вошли на территорию Германии.

Вот выписка из реляции по французской армии, сопровождавшая награждение Почётным Легионом: «D.M. ou 2/1/1919, J.O. ou 5/1/1919: «Солдат Веденский Димитрий (так в документе, с одним «в», - О.В) первого класса Русского Легиона, солдат исключительной храбрости и упорства в бою, соединяет в себе редкое хладнокровие с исключительно удачной инициативой. Будучи врачом в Русской армии, записался одним из первых добровольцем в Русский Легион и принял участие во всех боях последнего. 14 сентября 1918 года первый бросился в атаку, презирая опасность и подавая пример своим товарищам. Содействовал успешному отбитию контратаки противника, установивши, по собственной инициативе, свой пулемёт и, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии, своим огнём во фланг наступающему противнику нанёс ему полное поражение. Получил, как военный доктор, в Русской армии 5 военных наград и во французской был награждён Военным Крестом с пальмами».

Олег Волков

(окончание следует)

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|