В последние годы стало доброй традицией в День рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, размещать на сайте «Мастера» исследовательский материал о жизни и творчестве великого русского поэта. И принадлежит очередное исследование, конечно же, нашему доброму товарищу, Вячеславу Рыбникову (Александр Полынкин)

Вячеслав Рыбников

«Я не ездил»

«… в Полтаву, я умоляю ваше превосходительство

разрешить мне поехать туда…» (пер. с фр.)

Из письма Пушкина – Бенкендорфу. 24.03.1830 г.

Пушкин, видимо, памятуя о том, что не во всём его потомкам следует опираться на цензурные печатные тексты, как-то изволил написать:

… тень мою любя

Храните рукопись, о други, для себя!

Когда гроза пройдёт, толпою суеверной

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный.

Именно в рукописи, что интересно, на листе, бывшем до того обложкой с заголовком «Путешествие в Арзрум в 1829 году» он сделал загадочную надпись: «Я не ездил». К сожалению, я не имею рукописного вида этой фразы (а взглянуть было бы весьма интересно). В академическом издании собраний Пушкина она приведена в конце текста «Первоначальной редакции предисловия» (АПСС, т. VIII кн. 2, C.1023). А поскольку вынесена она на обложку, то отстоит от всего контекста предисловия. Объединив место, где расположена фраза в издании, со сноской, к ней относящейся, представляю её на суд читателей:

Следует сказать, что никто из пушкинистов, похоже, не обращал на неё никакого внимания. Между тем Пушкин внёс её не куда-нибудь, а именно на обложку, подчеркнув тем самым важность отметки. Правда, потом он её, похоже, зачеркнул. Безусловно, что-то он хотел этой записью сказать, но полностью не смог.

Куда он не ездил – поэт не написал. Во всяком случае, на Кавказе и в Арзруме он точно был. И в этом сомневаться не приходится, поскольку кроме него самого, были и свидетели его пребывания в этих местах, которые оставили о том свои воспоминания и письменные свидетельства. В частности, брат его друга Михаил Пущин, адъютант Н.Н. Раевского-мл. Михаил Юзефович и др. Имелись также свидетельства прессы и ссылки на письма от него родных. В конце концов, были и жандармы, которые там за ним следили и доносили по инстанции, оттого и царь стал его вопрошать – почему без его ведома он ускакал в армию на Кавказ. Так что «Путешествие в Арзрум», при всей его отдельной возможной недостоверности, всё-таки, не фантастика, а реальность.

Сейчас появились скептики, которые усомнились даже в том, что он был в Орле. Но по пребыванию его в Орле тоже есть свидетельства трёх лиц – самого Пушкина, Ермолова и Липранди, оставившего в своих записках ссылку на то, что последнее письмо Пушкина получено им из Орла. Причём, Ермолов оставил таких свидетельств несколько: в письме к Денису Давыдову в декабре 1829 года, в беседах о встрече с Бартеневым и своим племянником Николаем Ермоловым. Кроме того, с его слов Пушкин посетил его в Орле не один раз.

Вообще надо понимать, что если он пытался написать такую фразу «Я не ездил», значит, всё-таки, поставил под сомнение тот маршрут, который сам же описал в своих путевых записках, и дал намёк на то, что публикации, в общем-то, не во всём стоит доверять.

Как известно, в «Путешествии в Арзрум» кратко описан только путь в сторону Кавказа, а не обратно. И фраза эта, естественно, может относиться только к началу этого пути. Рассмотрим его в части возможной достоверности.

Скрывать, что в Орёл он прибыл со стороны Калужской губернии через Белёв, а не с тульского направления, особенного смысла ему не было.

Южный участок подъезда к Кавказу – Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск он проделал тоже вместе со свидетелями – графом Вл.А. Мусиным-Пушкиным и братом его жены Э.К. Шервалем фон Валленом (см. «Летопись…», т. 3, С. 51) об этом у него есть в путевых записках: «… я благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашёл графа Вл. Пушкина, также едущего в Тифлис, – я сердечно ему обрадовался, и мы поехали вместе».

Таким образом, сомнительным остаётся отрезок пушкинского пути после Орла до Новочеркасска. Между тем в записках и «Путешествии…» сам он описал его так: «До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине». Однако же счёл необходимым предварить это описание следующим объяснением: «Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации».

Объяснение само по себе какое-то, до некоторой степени, странное, говорящее: «Да, вот мне надо было туда, но я туда не поехал, а поехал в грязь, где тащился в сутки не то 40, не то 50 вёрст».

Во-первых, сразу возникает вопрос: «Ну, и ради чего нужно было сворачивать на эту прямую тифлисскую дорогу?» Рационального смысла в этом, честно говоря, не было абсолютно никакого. Разберём подробней.

«Мне предстоял путь через Курск и Харьков», – пишет Пушкин. Почему же именно через эти города?

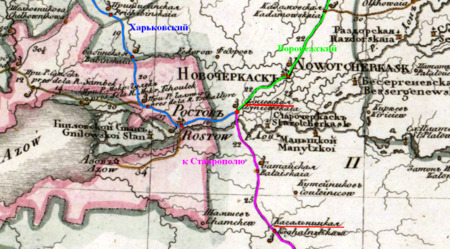

Дело в том, что, будучи в Орле, он тем самым находился на Харьковском тракте пути на Кавказ, который вёл через Курск, Харьков, Бахмут, ст. Змиевскую. Как раз о нём идёт речь в письмах Аделунга, коллеги Грибоедова, погибшего вместе с ним в Тегеране. Он в 1828 году, за год до Пушкина, проезжал этим трактом в сторону Кавказа. Вот выдержки из его писем к отцу, касающиеся дороги: «11 июня. …Наш маршрут изменен; мы едем через Харьков и Новочеркасск в Ставрополь, где мы встретимся с Грибоедовым и откуда дальше поедем вместе с ним <…>. 15 июня 1828. Я ожидаю Мальцева здесь, в Орле, около 4 часов дня; мы едем вместе без остановок до Ставрополя <…>. В воскресенье, 17-го, около 5 часов утра, прибыли мы в Харьков <…>. Кагальницкая – первая станция после скрещения большого Харьковского и Воронежского трактов <…>». По поводу станции Кагальницкой он ошибается, согласно почтовым дорожникам 1824 и 1829 гг. после скрещения Харьковского и Воронежского трактов таковой была – Змиевская, и она же была ближайшей к Новочеркасску станцией по ходу движения от него к Кавказу. Т.е., едущим в сторону Кавказа по Харьковскому тракту, для того, чтобы посетить центр Земли Войска Донского, нужно было 20 вёрст проделать в обратную сторону по Воронежскому тракту. Кагальницкая же была вообще третьей станций после объединения этих трактов.

Объединение двух основных почтовых Кавказских трактов: Воронежского и Харьковского

При сравнении этих двух трактов необходимо также представлять, что по расстоянию Харьковский тракт от Москвы в сторону Тифлиса был длиннее «прямой тифлисской дороги», т.е. Воронежского тракта, – всего на 150 вёрст. Чтобы не быть голословным привожу выдержки из «Почтового дорожника» 1824 года. В нём дорога №127 от Москвы до Новочеркасска через Воронеж, та самая «прямая тифлисская» оценена в 1031 версту, а дорога №100 от Москвы до Орла через Тулу – 373 версты, тогда как от Орла до Новочеркасска под №1742 – 808,5. Вот и считайте! Разница в 150,5 вёрст.

Оценка расстояний от Москвы трактов:

Воронежского и Харьковского

Но Пушкин, как он пишет, находясь в Орле, решает променять «путь через Курск и Харьков» на «прямую тифлисскую дорогу», т.е. из Орла ехать на Воронеж. Этим выражением про «прямоезжую дорожку» он как бы намекает, якобы, на сокращение пути. Однако, что достигается им в реальности!?

Из предыдущего разбора двух трактов мы видим, что от Орла через Курск и Харьков до Новочеркасска 808,5 вёрст, а от Воронежа до него же – 530,5, но «сворачивал»-то Пушкин из Орла. А от Орла до Воронежа, через Малоархангельск и Елец, или наоборот, как даёт нам данные по дороге №640 «Почтовый дорожник» 1824 года, –348 вёрст. Т. е. в сумме от Орла до Новочеркасска через Воронеж – 530,5+348=878,5 вёрст.

Сворачивание, якобы для «сокращения» расстояния, наоборот выливалось в лишние вёрсты. Пушкинские жертвы при таком выборе не ограничивались лишением его «хорошего обеда в курском трактире» и «любопытства посещения Харьковского университета», но, к прочим описанным им «прелестям» южно-орловского маршрута в виде непролазной грязи и черепашьей скорости, добавлялось ещё и 70 дополнительных вёрст.

Фактически фразой «я своротил на прямую тифлисскую дорогу» Александр Сергеевич легко путает читателя. Отчего же такое к нему неуважение у автора? Прочтите внимательно варианты предисловия к «Путешествию в Арзрум»! К примеру, вторая редакция предисловия была им начата так: «Сии записки, будучи занимательны только для немногих, никогда не были бы напечатаны, если б к тому не побудила меня особая причина…» (АПСС т. 8, С. 1024). Кто же были – эти «немногие», для кого его записи могли быть занимательны? Кому предназначал он их, если не собирался даже печатать? Да нет – это были вовсе не друзья, от которых ему нечего было скрывать, а скорее, наоборот. Вот таких читателей можно было «на вполне законных основаниях» и путать.

Дорога от Орла до Воронежа была не из коротких: проделать эти 348 вёрст - всё равно, что повторить путь от Москвы до Орла. Прежде чем выезжать на неё, нужно было десять раз отмерить, а потом отрезать. Хотя с математикой Пушкин в лицее и не ладил, но считать-то вёрсты он мог, иначе бы не писал о двухстах лишних, сделанных в преддверии встречи с Ермоловым. К тому же Орловскую губернию он преодолел не в мгновение ока и дорожными советами с ним при выборе пути в сторону Воронежа наверняка поделились и Болховском уезде, да и в самом Орле.

Вышеприведённые пушкинские записи о дорогах Ельца и объяснения по поводу перехода с Харьковского тракта «на прямую тифлисскую дорогу» впервые подвергнуты были сомнению в работе замечательного пушкиниста Татьяны Кузьминичны Галушко «Пушкин и братья Раевские: (К истории отношений)» ещё в 1989 году. Так что год 2019 - был годом не только 220-летнего юбилея поэта и 190-летия проезда через Орловскую губернию, но и годом 30-летия публикации этой статьи – попытки разобраться в истинных причинах, основаниях и маршрутах поездки поэта к Кавказу. За прошедшие 32 года работа эта не утратила своей актуальности, новизны и объективности. Остаётся лишь сожалеть, что выводов рано ушедшего из жизни автора никто из пушкинистов в своих исследованиях не поддержал. Между тем эти взгляды ломают представления, не только краеведов, но и многих литературоведов о маршруте Пушкина. В связи с чем, считаю необходимым привести солидную выдержку данной работы:

Татьяна Кузьминична Галушко и её посмертная книга,

изданная коллегами

«Пушкин в Москве пробыл дольше, чем обещал генералу [Н.Н. Раевскому-ст.]. И не нездоровье, а задуманное сватовство к Н.Н. Гончаровой его задержало. Он медлил, у Орловых не появлялся.

Но, видимо, еще в Петербурге возник у них с генералом один план. О нем сообщает брату Николаю в Тифлис Екатерина Николаевна Орлова. Письмо её датировано 28 апреля, а Пушкин выедет из Москвы 1 мая. Так что сведения её самые свежие. "Пушкин, который увидит брата А. и который только что приехал из Петербурга в Москву, вероятно, расскажет тебе все то, что ты захочешь узнать. Он, конечно, привезет тебе литературные новинки, поэтому я ничего не посылаю тебе в этом роде".

Характерно, что о визите Пушкина к Александру в Полтаву говорится практически мимоходом, а среди новинок литературы не названа только что вышедшая и внутренне связанная с семьей Раевских "Полтава". Визит к тому, о ком не велено упоминать, – дерзость. Ведь и вся-то поездка Пушкина в Тифлис – самовольная акция, а тут еще Полтава. Это могло иметь самые грозные последствия. Упоминание о " брате А. ", на первый взгляд, выглядит случайной оговоркой. Впервые опубликовавшие текст письма Т. П. Мазур и Н. Н. Малов[1] писали: "Значит ли это, что Пушкин действительно предполагал заехать в Полтаву по дороге в Тифлис? Екатерина Николаевна могла слышать о таком намерении Пушкина от отца <...> Правдоподобно (зная доброе отношение Пушкина к Николаю Николаевичу Раевскому-старшему), что он чистосердечно пообещал ему заехать к Александру; он хотел утешить старика после неудачных хлопот его о старшем сыне". Но одно дело – утешать в Петербурге, другое – утвердительное, безоговорочное упоминание об этом намерении за три дня до выезда поэта из Москвы. Он, несомненно, был в Милятине, взял от генерала и Орловых письма и посылки и подтвердил свой план посещения Полтавы.

Кстати, следы этого плана сохранились и у самого Пушкина. В начале зимы 1829 г., в гостях у А. П. Керн, он сделал стихотворную приписку в ее письме к сестре Елизавете Полторацкой:

Когда помилует нас бог,

Когда не буду я повешен,

То буду я у ваших ног

В тени украинских черешен

Имение Полторацких Лубны – под Полтавой, в соседстве с опальным Раевским.

Второй глухой намек на возможный заезд в Полтаву содержится в первой главе "Путешествия в Арзрум": "Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире <...> и не любопытствуя посетить харьковский университет, который не стоит курской ресторации" (VIII, 446).

Модальность оборота " предстоял путь через Курск... " свидетельствует о заведомом и обдуманном поступке. Путь этот предполагал два этапа: Москва – Калуга – Белев – Орёл (визит к Ермолову), далее Орёл – Курск – Харьков – Полтава (заезд к Раевскому). До Орла, по словам Пушкина, он сделал крюк в 200 верст. От Харькова до Полтавы он был бы ещё значительнее. Весна стояла поздняя. Недаром так долго ждал "просухи" Н. Н. Раевский и сетовал на снег, выпавший в Пасху. Пушкин жалуется на несносные дороги, по которым случалось делать не более 50 верст в сутки.

"Я своротил на прямую тифлисскую дорогу... ". А так ли это? Мазур и Малов подсчитали, что на дорогу от Москвы до Георгиевска у Пушкина ушло 15 дней, а обратный путь, осенью 1829 г., он проделал за 12 дней (с 8 по 20 сентября). Исследователи полагали, что Пушкин оставался в Орле у Ермолова не несколько часов, а два дня. Однако сам Ермолов сообщает Д. В. Давыдову об однократной встрече с поэтом: "Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его, и, как можешь себе вообразить, смотрел я на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения"».

<...>

Пушкин необычайно интересовался историей высылки Раевского из Одессы. Еще 1 сентября 1828 г. он писал П. А. Вяземскому: "Перед княгиней Верой не смею поднять очей; однакож вопрошаю, что думает она о происшествиях в Од.<ессе> (Рае.<вский> и гр.<афиня> В.<оронцова>)" (XIV, 27).

Можно не сомневаться, что старый генерал дал Пушкину свою оценку поведения графа Воронцова. Недаром в черновике своего письма к царю он провел аналогию между высылкой сына и Пушкина, язвительно заметив: " ...граф Воронцов неразборчив в средствах, что Пушкина история вполне доказала".

И, тем не менее, услышать рассказ о происшествии из первых уст Пушкину было очень важно. Ведь поступок Раевского был расценен как намеренная компрометация на высшем уровне ("в присутствии императрицы", по свидетельству Бенкендорфа), как потрясение моральных основ. Недаром позднее, в ноябре 1836 г., Пушкин вспомнит этот скандальный урок Раевского и прокорректирует им свои действия против Геккернов: "Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского – детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать".

В книге Галушко «Раевские мои…», вышедшей через два года, к этим мыслям есть любопытные дополнения, в которых объясняются пушкинские намёки: «… Дело было не в курских обедах и не в любознательности осмотреть Харьковский университет. Откуда же известно, что университет курской ресторации не стоит? Концы глухо спрятаны. Дорога к двум опальным затворникам могла привести к собственной ссылке».

Что же тут можно добавить к логически талантливому разбору и, в целом, гениальной догадке? Пожалуй, что пушкинский обдуманный путь на Кавказ по числу затворников правильнее разделить на три этапа: Москва – Милятино (с заездом к генералу Орлову) – Белёв – Орёл (визит к генералу Ермолову), и далее Орёл – Курск – Харьков – Полтава (заезд к Александру Раевскому).

Будущим поколениям, с верой и надеждой на развитие своих мыслей, Татьяна Кузьминична оставила фразу: «Впрочем, конкретные сведения о поездке поэта в Полтаву требуют дальнейшего изучения и дополнительных данных». Но такая логически стройная концепция имела сильнейшее противоречие со всем пушкинским текстом, и решиться героически поддержать её желающих не нашлось. При всей здравости мысли, предположения Т.К. Галушко остались гласом вопиющего в пустыне, хотя Н.А. Тархова и поместила их в примечание «Летописи…» («Летопись…», т. 3, С. 534, Прим. 36).

Поскольку «концы глухо спрятаны», то кроме общего анализа дорожной обстановки попытаемся выяснить и уточнить истинные причины, которые могли побудить Пушкина к необходимости искажения своего реального маршрута. Но вначале стоит вновь обратиться к личности А.Н. Раевского.

А.Н. Раевский. 1821 г.

Думаю, что воспитанное на стихотворениях «Демон» (1823 г.) и «Коварность» (1824) большинство читателей не в состоянии понять пушкинских побудительных мотивов посещения ссыльного Александра Раевского в Полтаве. Стереотип восприятия старшего сына генерала Раевского, как «демона» Пушкина, который, якобы в процессе любовного соперничества[2], отомстил ему предательством и подлой интригой, довольно силён до сих пор. В качестве примера, можно привести «причёсанные» мысли Л.М. Аринштейна, умудрившегося в книге «Пушкин. Непричёсанная биография» приписать Александру Николаевичу Раевскому даже авторство диплома рогоносца – преддуэльного анонимного письма, повлекшего за собой гибель Пушкина. Безусловно, здесь всё ещё продолжают довлеть штампы пушкинистики, слишком упрощённо понимавшей роль и влияние на Пушкина личности старшего сына генерала Раевского (см., к примеру, «Путеводитель по Пушкину», АПСС, т. 19, С. 1234), противореча тем самым, как авторскому мнению Александра Сергеевича (см. «О стихотворении "Демон"», АПСС, т. 11, С. 30), так и работам Ю.М. Лотмана. Однозначно можно утверждать, что такой стереотип и, в целом, негативный взгляд на Александра Раевского, как и в случае с А.А. Плещеевым (см. очерк «Смеяться право не грешно»…), был выработан и сложился, благодаря мемуарам Ф. Вигеля, страстно ненавидевшего Раевского. Ещё вначале прошлого века это прекрасно понял М.О. Гершензон, писавший:

«Все это сложное построение, т. е. и вигелевская легенда, и домысел комментаторов, разрушается неопровержимым фактом: отношения между Пушкиным и А. Раевским остались тесно-дружескими и после высылки поэта из Одессы, и оставались такими еще много лет спустя».

Главным подтверждением продолжавшейся их дружбы служит письмо января 1826 года Пушкина А.А. Дельвигу, где из всех арестованных друзей заботу он проявляет лишь об Александре Раевском: «Милый Барон! вы обо мне безпокоитесь и напрасно – Я человек мирный. Но я безпокоюсь – и дай Бог чтобы было понапрасну – Мне сказывали что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности – Но он болен ногами и сырость казематов будет для него смертельна – Узнай где он и успокой меня».

Т.К. Галушко в конце главы «Огонь… под пеплом…» своей книги «Раевские мои…» нашла для оценки «демона» Пушкина более достойные слова, нежели Вигель (см. С.100-101):

«Один из умнейших людей эпохи, Александр Раевский не видел пути приложения своих сил и энергии. Да, он может найти больного черкесского ребёнка, крестить его, смертельно больного – выходить, научить читать и писать. Он лекарь и ботаник. Ему не претит заходить в душную нищую хату и врачевать больных и увечных. Позднее, в холерные годы (1830, 1831), крестьяне из полтавского имения будут молиться за него, как за своего ангела-хранителя. Он любит всех, кто слаб, нищ, бессловесен. Тут можно не стесняться своей чувствительности.

Но к ровне – к людям своего плана, своего круга, в пределах своего общественного слоя – он язвителен, беспощадно холоден, замкнут».

Через четыре года после одесских похождений Пушкина, связанных с семейством Воронцовых, доносов, перлюстраций писем и последующей царской ссылки в Михайловское, настала очередь и Александра Раевского. Друг оказался в абсолютно аналогичной Пушкину ситуации, – в той же одесской «грязи», с тем же семейством, теми же доносами и с той же последующей царской ссылкой, но уже в Полтаву. Всё это, естественно, в подробностях обсуждалось в царской семье и среди тех, кто привык заглядывать им в рот.

Возвратимся, однако, к маршруту. Казалось бы, нет ничего криминального в том, чтобы Пушкину проследовать к Кавказу Харьковским трактом, как до него это сделали сотрудники Грибоедова Аделунг с Мальцевым. Но Харьков довольно близок к Полтаве, и 140 вёрст – не проблема. Всем было понятно, что Полтава для Пушкина – это настоящее табу. Прорваться к ней – его мечта. Это прекрасно чувствовали и жандармы. Ведь недаром, буквально через 10 месяцев, в марте следующего 1830-го года, он устраивает им настоящую проверку, «униженно» моля разрешения посетить Полтаву, для встречи с Николаем Раевским-мл. В результате же от царя воспоследовал ожидаемый однозначный категоричный запрет. И если бы Пушкин написал в этом «отчёте» под названием «Путешествие в Арзрум», что он проезжал Харьков, то всем стало бы ясно, что в своём движении на Кавказ он неминуемо навестил в Полтаве Александра Раевского.

Посещение ссыльных воспринималось как демонстративный акт против царя и властей. Многие школьники знает про смелый шаг Ивана Пущина, одним днём проведавшего Пушкина в Михайловском. А кто помнит про Антона Дельвига, навестившего сосланного друга и пробывшего с ним там же две недели (апрель 1825 г.)?[3] А ведь он после этого был уволен с работы и надолго её лишился. Так что писать Пушкину про Харьков – это, считай, почти добровольно лезть в петлю! К тому же надо понимать, что вскрытие охранкой отправленного 28-го апреля Екатериной Орловой (Раевской) письма к брату Николаю с неосторожным упоминанием в нём Пушкина, «который увидит брата А.», тоже грозило неприятным результатом, и, побывавший в Милятино, поэт не мог этого не учитывать. Поэтому уж лучше написать: да, собирался, но «своротил». С любопытством правительства, готовым залезть в частную жизнь своих подданных, Пушкин был знаком не понаслышке, помнил он и о сыщиках, которых подсылали для того, чтобы читать его рукописи, после чего приходилось их сжигать (см. «Летопись…», т. 1 . С. 176, апрель , 14(?)-18. 1820 г.). Так что даже в черновиках быть откровенным было крайне опасно.

Ну, а жандармам, для пущей реалистичности требуется всё красочно расписать: для сокращения пути едем не на Курск и Харьков, а на Елец и Воронеж. Дороги ужасны, орловские ямщики вынуждены совершать немыслимые маневры, коляска постоянно вязнет в грязи и приходится тащиться с поразительной скоростью в 40-50 вёрст в сутки. Кстати, такая скорость даёт определённый временной задел и простор для достижения Полтавы. Тут же идут впечатляющие сравнительные намёки про курскую ресторацию, харьковский университет и одесскую грязь. Всё вполне на уровне того, чтобы впоследствии написать: «Я не ездил».

Источники:

1. Пушкин А.С. «Путешествие в Арзрум». Первоначальная редакция предисловия // А.С. Пушкин «Полное собрание сочинений в 17 (19) т.» (АПСС), т. 8, кн.2. «Другие редакции, планы, варианты» – М.: Воскресенье, 1995. – С. 1023

2. Пушкин А.С. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» // А.С. Пушкин «Полное собрание сочинений в 17 (19) т.», т. 8, кн.1 – М.: Воскресенье, 1995. – С. 446

3. Аделунг К.Ф. <Письма к отцу. 1828 г.> // «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» – М.: «Худ. литература», 1980. – С. 170

4. «Почтовый дорожникъ или Описанiе всѣх почтовыхъ дорогъ Россiйской имперiи, царства Польскаго и другихъ присоединенныхъ областей, въ трехъ частяхъ…» – СПб.: Въ Типографiи Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ дѣл, 1824. – С. 31, 33, 95, 98, 219.

5. «Генеральная карта Земли Войска Донскаго cъ показанiемъ почтовыхъ и большихъ проезжихъ дорогъ станцiй и разстоянiя между оными верстъ». 1823 г. – Мировая цифровая библиотека.

6. «Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина» – М.: Слово/Slovo, 1999. – т. 3, С. 51, С. 534, Прим. 36; т.1, С. 176.

7. Галушко Т.К. «Пушкин и братья Раевские: (К истории отношений)» // «Пушкин: Исследования и материалы», Т. 13. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. – С. 204-206

8. Мазур Т.П., Малов Н.Н. «Новые материалы о Пушкине» // «Прометей», Т.10 – М.: Молодая гвардия, 1975. – С. 239

9. Галушко Т.К. «Раевские мои…» – Лениздат, 1991., С. 57,100-101

10. Сайт библиотеки Всероссийского музея А.С. Пушкина http://bibliophile.museumpushkin-lib.ru/klub-bibliofilov-bironovy-konyushni/sezon-2017-2018/yanvar-18

11. Казанский Б. «Раевский Алдр. Ник.» // «Путеводитель по Пушкину», приложение к журналу «Красная Нива» на 1931 год – М.-Л., 1931 г. (Пушкин А.С. АПСС, т.19 – С. 1234)

12. Аринштейн Л.М. «Пушкин. Непричесанная биография» – М.: Отечество, 1999 г.

13. Рыбников В.К. «Смеяться право не грешно…», или Забытый юбилей»: очерк 20.08.2018 http://klub-mastera.narod.ru/publ/istorija_orlovskogo_kraja/neskolko_stranic_k_jubileju_aleksandra_pleshheeva/22-1-0-2134

14. Гершерзон М.О. «Пушкин и графиня Е.К. Воронцова» // «Любовный быт пушкинской эпохи, Т. 2 – М.: «Васанта», 1994.

15. Пушкин А.С. «Письма», т. II, – М.: Книга,1989-1999, репринт. 1928. – С. 4, 135-136 [письмо № 194]; С. 79 [письмо № 319]

16. Вересаев В.В. «Пушкин в жизни», гл. XII «Перед женитьбой» // В.В. Вересаев «Сочинения в 4-х томах», Том II – М.: Правда. «Огонёк», 1990. – С. 455

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|