Начало

Вскоре после занятия Орла в город прибыл и командующий Корниловской ударной группой, полковник Н. В. Скоблин. Верхом на сером жеребце, опережая свой конвой, он показался на городской площади, у здания городской думы. Здесь, на этом же месте, первоначально сосредоточились и вошедшие в город части. По словам Левитова, увидев Скоблина, столпившиеся на площади люди «вдруг все покачнулись» в сторону памятника в виде бюста Карлу Марксу, установленного при большевиках и украшенного красными полотнищами. Далее, по Левитову же, «раздались глухие удары, и памятник скрылся в известковой пыли… через несколько мгновений на месте памятника лежала куча мусора». После этого состоялась торжественная встреча белогвардейцев с цветами.

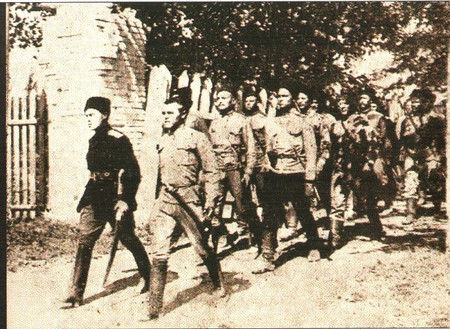

Вступление в Орел войск Деникина

Когда торжественное мероприятие на городской площади завершилось, члены штаба ударной группы, прибыв в центр города, разместились во дворце Скоропадского, который порекомендовали Скоблину его квартирьеры. Помимо дворца Скоропадского, в качестве места для размещения штаба предлагалось орловское Дворянское собрание. Окончательный выбор Скоблина, по свидетельству Левитова, решился после его разговора с неким пожилым мужчиной. Подойдя к полковнику, тот представился старым земским деятелем и сообщил, что оба здания были заминированы большевиками. Серьёзно воспринявший это Капнин стал настаивать на выборе другого помещения, и тогда Скоблин сказал: «Делай, как хочешь, а я со своим конвоем остановлюсь во дворце Скоропадского». В мемуарах Капнина ситуация описана несколько иным образом. По его словам, о минировании местные жители предупредили уже квартирьеров штаба группы, сообщив, что большевики заложили в здании Дворянского собрания «адскую машину», именно в связи с этим Скоблин предпочёл выбрать дворец Скоропадского.

Дальнейшие события в подробностях описал М. Н. Левитов в своих воспоминаниях. Обстановка внутри дворца Скоропадского, где в дореволюционные годы располагалась фешенебельная гостиница «Берлин» — одна из лучших в Орле, представляла собой «полный беспорядок». Из увиденного в помещениях дворца Левитову запомнились «заколоченные деревянные ящики», валявшиеся грудами «исписанные листы бумаги», опрокинутые кресла и «загаженный грязью, окурками паркет». Нетронутым остался лишь огромный зал:

[В зале] …чинно в ряд стояли стулья перед столом, покрытым красным бархатом; таким же бархатом была обита нижняя часть всех стен; в золочёных старинных рамах висели портреты большевистских вождей. С хохотом и бранью конвойцы стали колоть и рубить шашками ненавистные лица…

С наступлением ночи в вышеупомянутом зале на ночлег разместился конвой, а полковник Скоблин выбрал для себя небольшую комнату рядом. Когда командир Ударной группы уже укладывался спать, он услышал громкое шипение, а в его комнату поползла гарь. Распахнув двери, Скоблин увидел, что весь зал наполнился дымом. Как оказалось, один из конвойцев сдирал со стен бархат и случайно оборвал проложенный под ним шнур с проводами.

В первую же ночь, проведённую белогвардейцами в городе, произошёл пожар в Дворянском собрании. «Весь Орёл, — вспоминал Левитов, — был освещён заревом». Пожар сразу же принял большие размеры, и к утру от здания не осталось ничего, кроме обугленных стен. «Печальное, унылое зрелище», — резюмировал Капнин. В результате пожара над городом поплыл, как писал «Орловский вестник», синий удушливый дым, выделение которого прекратилось только на третий день после пожара. «Вся внутренняя деревянная выделка выгорела. Погибло много имущества и обстановки (рояли, мебель и т. п.)», — сообщала газета. До сих пор нет единого мнения по поводу того, что именно стало причиной возгорания, и если в официальных советских источниках указывается на то, что здание было подожжено белыми, то Капнин, Левитов, а также ряд современных историков предпочитают версию того, что Дворянское собрание подожгли последние орловские большевики, бежавшие из города той ночью.

Начальник штаба корниловской дивизии капитан (полковник 1920 г.)

Капнин Константин Львович

На второй день пребывания белогвардейцев в Орле, 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, в 10 часов утра на городской площади состоялись молебствие и парад, несмотря на плохую, дождливую погоду, которая, как писал капитан Капнин, в тот день «резко изменилась в худшую сторону». Небо над городом заволокли тучи. Дурным предзнаменованием капитан счёл и то, что длительное время после начала молебствия на площади не было священника, которого нашли несколько позже. Орловское православное духовенство после взятия Орла белогвардейцами заняло нейтральную позицию. Когда корниловское командование предложило епископу Орловскому и Севскому Серафиму (Остроумову) отслужить благодарственный молебен по случаю «освобождения» города, тот ответил отказом. Несмотря на недовольство, белые не стали применять к епископу каких бы то ни было репрессивных мер. Правящий епископ Серафим Остроумов, осознавая всю пагубность гражданской войны, отказался участвовать в этих празднествах. В то время, когда приблизились войска Деникина, епископ собрал епархиальный совет на котором о. Иоанн Соколов - инспектор Орловского женского епархиального училища внес предложение не снимать печати с колоколен церквей для трезвона при вступлении белых и не служить молебнов о даровании победы Деникину. В соответствии с этим предложением и было принято решение. В результате при возвращении красной армии был расстрелян только один священник, Чижов, колокольня церкви которого использовалась белыми войсками.

Молебен проходил при сильном, почти ураганном ветре, который дул настолько сильно, что «кучки людей», по словам Капнина, «с трудом удерживали большие соборные хоругви». При той же погоде прошёл и парад корниловских частей. Ввиду того, что на территории губернии всё ещё имели место боевые действия, и основные силы ударной группы не могли присутствовать на параде, в нём были задействованы только резервные части. Среди них был и офицерский батальон 2-го Корниловского полка, включавший в себя более 500 офицеров — «гордость» Корниловской группы. Замыкали колонну войск артиллерия, три танка и семь огромных 5-дюймовых английских тракторных пушек. В тот день орловчане впервые вживую наблюдали тяжёлую военную технику. Левитов вспоминал:

На параде в Орле были только резервные батальоны полков. Настроение у всех было двоякое: и радостное, и тревожное. Жителей города было много, при виде танка, разрушавшего трибуну с красными флагами, толпа ревела от восторга, войскам кричали «Ура!», хотя все знали о создавшемся положении.

Нельзя с достоверностью описать точный облик города в дни занятия его корниловцами. Обозреватель газеты «Орловский вестник» описывал облик города в эти дни как «удивительно скоро преобразившийся, помолодевший, просветлённый», писал о том, что улицы города, ранее «мёртвые, одичалые», вновь наполнились движением, а горожан отличали «праздничные костюмы, праздничные лица». Отдельное внимание в статье было уделено одному из английских танков, который после парада был выведен на перекрёсток нескольких улиц, к низу центральной — Болховской улицы, сразу привлёкшему внимание горожан. «Старые и малые», по свидетельству обозревателя, «обходили его кругом, заглядывали вниз, в отверстия, трогали руками».

Вечером 14 октября деникинцы находились уже в 10 км к северу от Орла.

Части Корниловской ударной группы 1-й пехотной дивизии (позже — Корниловской дивизии) 1-го армейского корпуса Добровольческой армии, входившего в её состав, пребывали в городе Орле в течение недели с 13 октября (30 сентября) по 20 октября (7 октября) 1919 года.

Несмотря на краткий срок пребывания в городе, корниловскому командованию удалось сформировать местную администрацию, организовать набор добровольцев в свои ряды, способствовать восстановлению свободной торговли в Орле.

14 октября 1919 года в 6 часов вечера в помещении орловского отделения Соединённого Банка под председательством полевого коменданта 1-го Корниловского полка и бывшего заместителя городского головы, а также при секретаре, чьи имена не разглашались, состоялось совещание с приглашёнными бывшими городскими гласными и служащими Городского общественного управления, в количестве до 20 лиц, «о городских надобностях текущего момента». По итогам совещания было принято шесть постановлений, каждое из которых было подробно запротоколировано, а затем опубликовано в газете «Орловский вестник». Имена лиц, возглавлявших то или иное ведомство, также не разглашались, при написании фигурируя как «NN».

Одно из решений, принятых на совещании, касалось создания штата охраны, который предполагалось снабдить обмундированием и вооружением и использовать для охраны водокачки, электростанции и ещё ряда городских построек. Также воинскую охрану планировалось приставить к городским хуторам и огородам, а для наблюдения за порядком в городе — сформировать усиленные патрули. В ходе совещания было выдвинуто предложение по открытию бань для чинов Корниловской ударной группы с правом пользования дровами с орловских складов, принято предписание об осмотре запасов топлива на заводах Калле и Хрущова для водопровода и электростанции, а также об осмотре ряда городских зданий и мостов на предмет минирования. Кроме всего прочего, совещание постановило восстановить орловскую Городскую управу и Городскую думу. На единственном их совместном заседании было поставлено на очередь или разрешено несколько вопросов внутреннего распорядка Городского самоуправления и намечено десять отделов: продовольственно-хозяйственный, технический, финансовый, врачебно-санитарный и так далее. Заведующие отделами назначались из числа гласных. На совещании «о городских надобностях текущего момента» было принято решение о разрешении в городе «свободной торговли продовольственными и другими продуктами, с гарантией неприкосновенности всех товаров». «В городе появилась пшеничная, ржаная мука, соль, сахар, мясо», — сообщал «Орловский вестник». Он же подчёркивал, что цены с появлением этих продуктов существенно понизились и стали доступными для всех горожан. В свою очередь, большевистская газета «Красный Орёл» оценивала характер торговли при белых противоположным образом. В номере «Красного Орла» от 28 октября 1919 года (№ 6), в статье «Белые благодетели», говорилось, что в дни занятия города корниловцами торговцы отказывались принимать советские деньги, предпочитая им царские рубли и керенки, что лишало орловцев возможности покупать те или иные товары. Вместе с тем, что примечательно, автор статьи не отрицал, что при белогвардейцах в городе действительно появились «и хлеб, и прочие вещи и продукты».

Нет источников, которые свидетельствовали бы о хождении на территории подконтрольного белым Орла деникинских рублей. Единственным упоминанием о денежном обращении в газете «Орловский вестник», которая вышла из печати всего за два дня до оставления города белыми, является заметка «Об обмене денежных знаков». «Вопрос об обмене денежных знаков будет выяснен завтра», — кратко гласила она.

Судя по заметке из газеты «Орловский вестник», в период занятия Орла белыми в нём функционировал городской театр, в спектаклях которого участвовали местные актёры. Спектакли начинались ежедневно в 7 часов вечера. Так, 17 октября на сцене театра шла «Трактирщица» Карло Гольдони.

Единственной газетой, которая печаталась в Орле при белогвардейцах, стал «Орловский вестник». Ранее эта газета уже выходила в Орле в период Российской империи (в частности, именно в ней состоялся литературный дебют И. А. Бунина) и межреволюционные годы, но при большевиках была закрыта. На момент восстановления «Орловский вестник» позиционировал себя в качестве «газеты общественной жизни, литературы, политики и торговли». Газета продавалась по цене 2 рубля 50 копеек. Её контора и редакция располагались на Болховской улице, в доме Домогатского. Возглавлял редакцию некто Афанасьев.

«Орловский вестник» вышел только одним номером от 17 октября 1919 года, хотя планировался к выпуску «ежедневно, кроме дней послепраздничных». После возвращения в Орёл большевиков газета была вновь закрыта.

«Эпидемический характер», по сообщениям газет, по всему городу приняли грабежи, в том числе ночные. Мародёрствовавшими горожанами были, в частности, разбиты стёкла витрин советских магазинов. В тех городских районах, где несением ночной охраны занимались сами жители, грабежей не наблюдалось. В ночь с 14 на 15 октября на территории Орла сгорел цейхгауз бывшего Звенигородского полка, где находилось военное имущество.

В «Орловском вестнике» сохранилась заметка о предписании совещания «о городских надобностях текущего момента», в соответствии с которым представители Городского управления должны были обратиться к епископу Серафиму с просьбой о «торжественном перенесении городских икон из частных помещений в здание Думы на место прежнего их пребывания». Сведений о том, каков был ответ епископа, не сохранилось.

В первые же дни пребывания в Орле белогвардейское командование произвело ряд назначений на ключевые посты в городе и — формально — Орловской губернии. Так, Орловским губернатором был назначен бывший председатель Новосильской уездной земской управы Ф. Д. Свербеев, начальником Государственной стражи — Н. М. Адамов, брандмайором — А. П. Беридзе, начальником ночной охраны — Матвеев, уполномоченным по заготовке продовольствия для Добровольческой армии — Н. А. Кварцев. Власть в самом Орле принадлежала военному коменданту. Сначала им стал первопоходник поручик В. К. Хмельницкий, позже его сменил поручик Максимович. Городская комендатура располагалась в здании бывшей женской гимназии. 2 октября по старому стилю (15-по н.ст.) произошло важное событие в жизни города — временный комендант сменился постоянным. Комендантом города был назначен капитан Б. В. Ростомов. Согласно приказу № 2 по городу новый комендант показал важность соблюдения порядка в городе: за ограбление складов «местными бродягами» была введена смертная казнь; появление в нетрезвом виде в городе каралось 3-месячным заключением «без замены штрафом»; попытки «умышленного вздутия цен» на рынке должны рассматриваться судом. Наказание были и другого порядка: запрету подлежало ношение военной формы и погон лицам, не вступившим в ряды добровольцев, не разрешались реквизиционные мероприятия без одобрения военных властей, а также хождение советских денежных знаков.

Ключевую роль в итоге Орловско-Кромского сражения и — соответственно — в судьбе Вооружённых сил Юга России — сыграло событие, произошедшее в полдень 14 октября. В это время капитан Капнин вернулся в штаб Корниловской ударной группы. Дежурный офицер доложил начальнику штаба о том, что его ожидает некий красный офицер, имеющий сообщить ему нечто важное. Капнин приказал провести его в оперативную комнату для допроса.

О том, как разворачивались дальнейшие события, можно судить только из мемуаров Капнина, которые были впервые опубликованы в 2006 году в журнале «Вопросы истории» А. В. Ганиным. По свидетельству Капнина, в комнату вошёл человек примерно 24 лет в офицерской шинели без погон. Он представился личным адъютантом начальника штаба 13-й красной армии, известного военного историка, публициста и бывшего царского генерала А. М. Зайончковского и сообщил, что Зайончковский в душе сочувствует белогвардейцам и служит в Красной армии лишь вынужденно. По этой причине он поручил своему адъютанту остаться в Орле при отступлении большевиков и — по занятии города добровольцами — явиться в любой из белогвардейских штабов, чтобы доложить обстановку на Южном фронте РККА для дальнейшего использования этих сведений белым командованием. В доказательство правдивости своих слов офицер раскрыл и передал Капнину «большой кожаный саквояж», наполненный оперативными документами штаба 13-й армии, оперировавшей на тот момент против добровольцев. Особое внимание Капнина адъютант Зайончковского обратил на большую карту 10-вёрстного масштаба, на которой были детально отмечены планы красных по организованному окружению и полному уничтожению Корниловской ударной группы, глубоким клином

вошедшей в расположение врага, а в перспективе — широкому прорыву на курском направлении, который бы вызвал неминуемое отступление Добровольческой армии. Немало удивило Капнина то, что среди доставленных документов был почти полный список боевого состава Корниловской группы, вплоть до командиров полков и даже некоторых батальонов.

Бегло просмотрев остальные документы, Капнин сделал ряд необходимых выписок и отметок на своей штабной карте, после чего приказал немедленно приготовить паровоз и отправить офицера-перебежчика под конвоем в Курск, в штаб 1-го армейского корпуса к генерал-майору А. П. Кутепову. В тот же вечер адъютант Зайончковского, предварительно прошедший и штаб 1-й пехотной дивизии, был доставлен в Курск.

В тот же день Капнин и Скоблин обсудили создавшееся положение, сойдясь во мнении, что присланные Зайончковским документы обладали «огромной оперативной ценностью». Уже тогда оба они пришли к выводу, что положение Корниловской группы в Орле с каждым днём становилось всё опаснее, поскольку силы, сосредотачиваемые большевиками против неё, численно превосходили группу в 2-3 раза. В план дальнейших действий, разработанный ими, входило предложение о выводе из Орла корниловцев и смене их 3-м Марковским и 3-м Дроздовским полками, которые на тот момент находились в резерве, на стадии формирования. Корниловской же ударной группе, по этому плану, предписывалось перейти в наступление против сконцентрированных к западу от Орла красных частей, авангардом которых являлись знаменитые латышские стрелки. Этот план был передан в штаб 1-й пехотной дивизии генералу Тимановскому при помощи телеграфа. Ответ штаба дивизии, тем не менее, был отрицателен, и Корниловской ударной группе было предписано оставаться в городе.

15 октября состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором Южный фронт был признан главным фронтом Республики, в связи с чем основные силы РККА были направлены к Орлу и Воронежу, а не на Юго-Восточный фронт. Реввоенсовет стал спешно стягивать на московское направление боеспособные части. Было заключено перемирие с поляками и петлюровцами, и против Деникина на Южный фронт с Западного фронта стали перебрасывать освободившиеся силы, перебрасывались войска и с других фронтов.

В ночь с 14 на 15 октября 2-я латышская стрелковая бригада красных начала наступление и заняла город Кромы, создав угрозу левому флангу и тылам корниловцев. Это была уже реальная угроза для выдвинувшихся на север частей Добровольческой армии, однако белые продолжали наступление. С этого момента под Кромы переместился центр тяжести боёв. На следующий день командир 1-го армейского корпуса ВСЮР генерал-лейтенант А. П. Кутепов собрал совещание в штабе корпуса в Харькове с целью решить создавшуюся задачу. Присутствовавший на нём Скоблин предложил, пользуясь сравнительной безопасностью правого фланга, растянуть фронт разворачиваемой Алексеевской дивизии от Ливен и Новосиля до Орла, а корниловцев — сгруппировать, бросить на Кромы и разгромить ударную группу противника. Однако Кутепов отказался от оставления Орла и ограничился полумерами, согласившись бросить к Кромам лишь 2-й Корниловский полк, тогда как остальным корниловским частям предписал оставаться под Орлом. Впоследствии Скоблин прямо характеризовал решение Кутепова как ошибочное.

Перелыгин Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии

(окончание следует)

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|