К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Всех покровчан, участвовавших в событиях 1979-1989 годов на территории Афганистана, можно условно разделить на две группы: призывников-«срочников» (рядовой и сержантский состав) и профессиональных военных, офицеров. Первые, конечно, составляли подавляющее большинство, и почти у всех срок службы длился не менее двух лет (и значительную часть его они провели именно в Афганистане – А.П.).

Призывники же с высшим образованием в те годы должны были отслужить в Советской Армии полтора года. Это предстояло сделать и уроженцу деревни Барково Покровского района Алексею Шаталову.

Он появился на свет 18 июня 1954 года в семье участника Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Шаталова, закончил начальную Вязовскую, Нижне-Куначенскую восьмилетнюю школы (1969 год) и поступил в Орловский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Все четыре года учёбы Алексей ходил в «отличниках» и с «красным» дипломом «техника-механика» пришёл в июне 1973 года на работу в родной совхоз «Покровский». Собрался уже отдать долг Родине в Вооружённых Силах, но тогдашний директор совхоза, Николай Борисович Лупаков, умудрился в военкомате добиться отсрочки для зарекомендовавшего себя с лучшей стороны молодого специалиста, и раздосадованный такой инициативой своего руководителя Алексей Шаталов решил поступить в Курский сельхозинститут.

Пять лет усердной учёбы пролетели незаметно, снова «красный» диплом, только теперь – «инженера-механика», и направление на работу в Ливенский район, где с 1 сентября 1979 года он стал преподавателем спецдисциплин в Речицком ПТУ (а заодно – и в местной школе учителем трудового обучения – А.П.).

Поработать в новых должностях Алексей Алексеевич Шаталов успел несколько месяцев, а 27 марта 1979 года оказался на призывном пункте Ливенского райгорвоенкомата. Так началась служба уже почти 25-летнего покровчанина.

Как имевшего высшее образование, его направили в 320-й гвардейский учебный мотострелковый полк (в/ч № 42642), в старинный украинский город Бердичев (Житомирская область – А.П.). Во взводе из 35 человек почти все (кроме двух человек) солдаты закончили вузы. Готовили из них войсковых разведчиков, запись же в военном билете гласила – «оператор-топогеодезист». За полгода «учебки» Алексей Шаталов подружился с двумя курсантами – с житомирцем Владимиром Шостаком и уроженцем Донецкой области, но выпускником историко-английского факультета Орловского пединститута Анатолием Толстоуховым (вот ведь как бывает: Анатолий – мой друг с институтских времён, мы с ним прожили пять лет в одной комнате общежития на улице Комсомольской в городе Орле, а потом долгие годы переписывались и общаемся до сих пор – А.П.). С Шостаком Алексей потом и в Афганистане вместе служил, деля с ним пищу и кров.

По окончании учёбы в Бердичеве и получении сержантского звания Шаталов был направлен в Овруч (старинный город в той же Житомирской области, но гораздо меньше Бердичева – А.П.), где в течение трёх месяцев, до начала февраля 1980 года, командовал отделением разведчиков во взводе управления в батарее самоходных орудий «Гвоздика» (122мм. полковая самоходная гаубица – А.П.). Здесь, в Овруче, Алексею очень повезло с начальством, которое сумело многому научить его в плане боевом, к примеру, стрельбе из пулемёта (этого ни разу не было в Бердичеве – А.П.).

А 10 февраля 1980 года последовал приказ, и покровчанина направили исполнять воинский долг в Афганистан. Добирались поездом до Кушки (самая южная точка СССР, где находилась перевалочная база, через которую шло снабжение 40 армии, ныне – город Серхетабад в Туркмении – А.П.), а уже оттуда, через афганскую границу, прибыли в середине февраля к месту расположения 373 гвардейского мотострелкового полка (входившего в 5-ю гвардейскую мотострелковую дивизию – А.П.), - к Кандагару, второму по величине городу Афганистана, ставшему здесь на все годы войны базой советских войск.

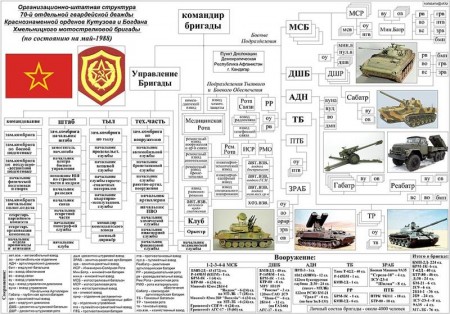

В силу целесообразности наличия в южной части ДРА усиленной тактической единицы в 40 армии, руководство Вооружённых Сил СССР приняло решение о формировании на базе 373-го гв. мсп — 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (войсковая часть 71176).

Вот как раз в этот период «сколачивания» новой воинской единицы и прибыл в неё сержант Алексей Шаталов. Располагалась бригада поблизости от аэропорта Кандагара, юго-восточнее города, на самом краю знаменитой пустыни Регистан. И прежде чем повести речь о боях, нужно сказать несколько слов о природных условиях, в которые попал покровчанин.

Прежде всего, это страшная жара. Летом ртутный столбик поднимался выше 55 градусов по Цельсию. Воды первое время хронически не хватало, и в каменистой почве выдалбливались колодцы, но когда из них котелками черпали воду, там на треть оказывались черви. А пить в жару хотелось постоянно. И только после того, как служившие в бригаде уроженцы из республик Средней Азии научили остальных заваривать чай из верблюжьей колючки, пустынного и очень неприхотливого растения, то проблема жажды была в значительной степени решена («яндачный чай», который готовится как обычный, прекрасно утоляет жажду и резко снижает выделение пота, снимает усталость, это подтверждают и современные научные исследования – А.П.).

Пустыня время от времени, кроме жары, «одаривала» советских солдат ветрами – «афганцами», приносившими настоящую стену песка, и опасными насекомыми (скорпионами и фалангами). А если приплюсовать сюда возможность везде и всюду заразиться дизентерией, тифом, «желтухой» (гепатитом) с помощью отвратительной по качеству воды или окопной вши (их тут имелось огромное количество – А.П.), то можно себе представить весь этот неприятнейший «букет», за которым нужен был «глаз да глаз».

Да и жить Алексею Шаталову и его товарищам пришлось в палатках без всяких удобств. Однако ещё до начала активных боевых действий гвардейцы поняли, что такое «интернациональный долг». Дело в том, что в ночь с 4 на 5 марта 1980 года на Кандагар и его окрестности обрушился страшный селевой поток, уничтоживший 1078 домов местных жителей и оставивший их не только без жилья, но и без продовольствия. Командир бригады Михаил Шатин выстроил своих бойцов и командиров (а их было около 4 тысяч человек), рассказал о трагедии и предложил всем желающим отдать в пользу пострадавших афганцев третью часть своего недельного пайка. Согласились все, единогласно. Вот таким запомннилось рождение новой части.

А с апреля того же года 70-я гвардейская мотострелковая бригада начала активно выполнять уже боевые задачи в зоне своей ответственности - продолжительной, по соприкосновению с Пакистаном, территории юга Афганистана (это шесть приличного размера провинций): поддерживала правительственные войск ДРА и местные государственные органы управления ДРА, охраняла участки главных автомобильных дорог: Кандагар-Шиндант и Кандагар-Газни, обеспечивала режимную зону вокруг международного аэропорта Кандагара. Боевые действия 70-ой гвардейской бригады не прекращались вплоть до вывода отсюда советских войск.

Ещё не узнавшие силы и мощи советских подразделений, моджахеды в течение нескольких месяцев 1980 года, проникая в Афганистан со стороны Пакистана, двигались большими по численности отрядами – от трёх до пяти тысяч человек. Наша воздушная и наземная разведки легко обнаруживали эти колонны, и тогда вступала в действие главная, в таких случаях, ударная сила – артиллерийский дивизион 70-ой гвардейской мотострелковой бригады. Он состоял из пяти батарей – четырёх гаубичных и одной батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) на боевых машинах (БМ-21 «Град»).

БМ-21 — советская cамоходная реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, также известная как РСЗО «Град», была предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Каждая машина (экипаж 3 человека) имела запас 122мм. снарядов на два пуска (80 штук) и могла поразить противника на расстоянии от трёх до двадцати километров, накрыв площадь в 14 гектаров.

Система управления огнем позволяла вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и залпом. При этом работой датчика импульсов, обеспечивавшего срабатывание пирозапалов двигателей реактивных снарядов, можно было управлять как с помощью токораспределителя, установленного в кабине БМ‑21, так и с помощью выносного пульта на расстоянии до 50 метров. Продолжительность полного залпа составляла 20 секунд. Перевод системы из походного положения в боевое занимал 3,5 минуты.

Зачем я так подробно это рассказал тебе, уважаемый читатель? Да затем, чтобы ты понял, чем должен был заниматься Алексей Шаталов. Первоначально его назначили командиром отделения разведки во взводе управления, и он обеспечивал поиск и определение координат целей (это прямое применение его воинской специальности «оператора-топогеодезиста» – А.П.). Отделение же связи применяло полученные данные и обеспечивало точную стрельбу по целям. А шесть экипажей реактивных установок непосредственно уничтожали противника.

Спустя некоторое время старший сержант Алексей Шаталов стал командиром всего взвода управления (в составе двух отделений - разведки и связи). И, надо сказать, с задачами своими во время боевых рейдов успешно справлялся.

Алексей первые дни и недели нахождения в Афганистане, несмотря на категорический приказ не делать никаких записей, умудрялся вести дневник. В нём действительно имелись записи личного характера, стихи, заметки по тому или иному поводу, но остались и, наверняка, забывшиеся бы с течением времени эпизоды событий. Именно дневник позволил старшему сержанту чуть позже подсчитать, что с апреля по август 1980 года включительно батарея РСЗО участвовала в 45-47 боестолкновениях. Это было намного больше, чем у тех же соседей – каждой из четырёх гаубичных батарей. Дело в том, что артиллеристов в рейды чаще всего отправляли по очереди, а реактивная батарея была одна, и ей почти не приходилось отдыхать. Командовал батарей тогда замечательный офицер – капитан Александр Петрович Тарапон (он, кстати, стал потом полковником, кавалером ордена Красной Звезды и директором музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско – А.П.).

Идёт из Пакистана отряд моджахедов в большом количестве – надо выезжать, определить координаты и дать несколько залпов – вот и нет их отряда. Огромные потери вынудили затем душманов пробираться гораздо меньшими по численности группами.

Навсегда запомнились старшему сержанту Шаталову два эпизода, которые были первыми в его афганской эпопее. Где-то во второй половине апреля 1980 года он участвовал в поиске и спасении лейтенанта и шестерых солдат-разведчиков, ушедших вперёд, в один из кишлаков, и долго не возвращавшихся. Отряд поиска, на БТР-е, используя пулемёт, сумел вытащить товарищей буквально из-под носа у душманов. Правда, при этом то ли граната угодила в машину, то ли очередь крупнокалиберного вражеского пулемёта, но лобовую броню БТР-а пробило. Командир взвода управления, находившийся в этой машине, был тяжело ранен сразу несколькими осколками, а старшему сержанту Шаталову один из них прошёлся по касательной, располосовав кожу на правой руке. Но кость не задел, и после боя всё обошлось только перевязкой. В голове у Алексея пульсировала тогда только одна мысль: «Жив, жив, жив!». Таких сильных эмоций в последующих боях он уже не испытывал.

Вскоре командиром взвода управления, вместо выбывшего по ранению лейтенанта, стал как раз старший сержант Шаталов. И второй эпизод с его участием, о котором тоже хочется рассказать.

В конце апреля 1980 года 70-я гвардейская бригада получила задачу освободить от блокады город Таринкот (он расположен к северу от Кандагара, в провинции Орузган – А.П.), окружённый моджахедами, и доставить местному населению 300 машин с продовольствием, так как в городе уже начинался голод. Бои уже на подступах к населённому пункту и в самом Таринкоте были ожесточёнными, но задачу удалось выполнить, вражеское кольцо прорвали, и гвардейцы вошли в город. Всё население, от мала до велика, высыпало на улицы встречать освободителей, советских солдат. Вдоль дороги стояли даже аксакалы – старики. У солдат щемило сердце, так, наверное, встречали наших воинов, освобождавших СССР и страны Европы от фашистских оккупантов. Вот так ещё раз показал себя интернационализм в действии на территории Азии.

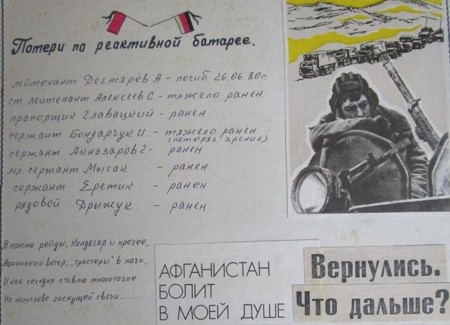

Много событий спрессовалось в душе и в памяти Алексея Шаталова за полгода боёв. Тут и гибель лейтенанта, командира взвода Анатолия Дегтярёва, и тяжёлое ранение (с полной потерей зрения) сержанта Ивана Бондарчука, и крепкая дружба с Владимиром Шостаком, тем самым сержантом, ещё со времён «учебки» в Бердичеве.

2762 километра по раскалённой афганской земле за шесть месяцев проделал со своими ребятами из реактивной батареи старший сержант Шаталов.

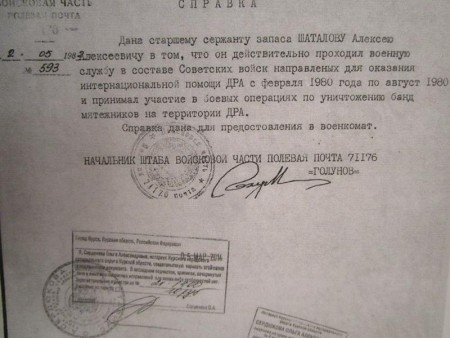

Как итог его боевой деятельности, хранится в семейном архиве справка из войсковой части 71176, выданная 2 мая 1982 года (уже после демобилизации): «Дана старшему сержанту запаса Шаталову Алексею Алексеевичу в том, что он действительно проходил военную службу в составе Советских войск, направленных для оказания интернациональной помощи ДРА с февраля 1980 года по август 1980 года и принимал участие в боевых операциях по уничтожению банд мятежников на территории ДРА.

Начальник штаба войсковой части полевая почта 71176 Голунов».

Здесь я хочу привести несколько поэтических строк, сочинённых Алексеем Шаталовым в Афганистане:

«Мы в горы делаем бросок,

В желудке пусто, в фляге пусто,

А на зубах скрипит песок,

Как будто ем я что-то с хрустом.

Песок скрипит, тропы не видно,

И каждый шаг – нелёгкий шаг,

И вдруг становится обидно,

Что ускользает снова враг».

Закончилась же афганская эпопея нашего земляка совсем не так, как ему хотелось – «загремел» Алексей Шаталов 21 августа 1980 года в медсанчасть с инфекционным гепатитом («желтухой»), сначала неделю провалялся в Кандагаре, а потом целых три месяца никак не могли справиться с его болезнью в Ферганском войсковом госпитале. По этой причине не только не попал, как было ему положено, на офицерские курсы, но и ушёл на «дембель» с опозданием на месяц и едва-едва оклемавшись от последствий афганской заразы.

Вернулся домой старший сержант запаса Алексей Шаталов, отдохнул немного, но судьба сложилась дальше так, что уехал в Курск, где учился, - там пообещали предоставить работу с жильём. В 1981 году поступил он на гражданскую службу – в систему Гостехнадзора, где прошёл путь от рядового инспектора до начальника Государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. 33 года Алексей Алексеевич Шаталов посвятил этой деятельности, став в ней настоящим генералом, как подтвердила бы раньше «Табель о рангах».

В 2014 году, испытывая проблемы со здоровьем, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почётный инженер-инспектор Гостехнадзора, обладатель Золотой медали «За вклад в развитие сельского хозяйства Российской Федерации» и более десятка министерских грамот ушёл на заслуженный отдых.

Живёт старший сержант в отставке Шаталов в Курске, есть жена, дочь. Но родных мест не забывает: на кладбище посёлка Покровское лежат ушедшие в мир иной его родители, и проживают здесь сестра Раиса и брат Николай.

Об афганском периоде своей биографии Алексей Алексеевич помнит всегда. 24 и 25 мая 1994 года газета "Курская правда", в двух номерах, опубликовала его воспоминания-размышления об Афганистане, о том, что он оставил в душах молодых ребят, выполнявших свой воинский долг. Эту историю глазами очевидца Шаталов назвал "Боль души моей". В сжатом виде она уложилась в четыре строчки его стихотворения:

«Я помню рейды, Кандагар и прочее,

Афганский ветер, «трассеры» в ночи,

И – как сегодня – ставлю многоточие

На полуслове гаснущей свечи…».

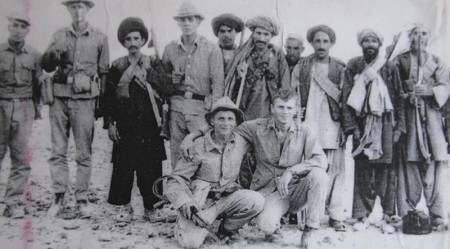

Шаталов Алексей (слева) и Толстоухов Анатолий

(учебный полк, г.Бердичев Житомирской области)

Состав 70-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (схема)

3-5. Старший сержант Алексей Шаталов с боевыми товарищами (крайний слева)

Интернационализм в действии

Шаталов Алексей (крайний слева - у БРДМ-2)

Из альбома Алексея Шаталова

Справка

Старший сержант Алексей Шаталов после госпиталя,

перед демобилизацией

Начальник Курской областной инспекции А.А.Шаталов

Александр Полынкин

(фото из семейного архива Алексея Шаталова)

Читайте также:

Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru

|